amaterasu kingdom dimensionsⅤ-20-4-沈黙の艦隊 第23巻 / ベルセルク 第42巻。

(前科がある私

(前科がある私 )

one two three のあのイントロ!数音でテンション爆上がりだったな!!!!

)

one two three のあのイントロ!数音でテンション爆上がりだったな!!!!

Help meも最初のふくちゃんのパートで悲鳴(?!)あげちゃったもん

Help meも最初のふくちゃんのパートで悲鳴(?!)あげちゃったもん 一気に'14がフラッシュバックしてきて楽しすぎた!

一気に'14がフラッシュバックしてきて楽しすぎた!ブヒブヒズラタクズラタクズラズラタクタクズラちゃんズラズレカワイイ富野喜幸同類項大森靖子ありぼぼ同類項明石家さんまつんく♂3猫ひろし"後輩"偽物&家族偽鞘師里保出演ドラマライブ出演者含め佐久間宣行同類項陰間に処刑ズ&処刑済。

そうそう、不倫相手初恋の人初めての人などとか忘れてるな(笑)。つうても何で此奴等ここまで同じ顔同じ体形同じ言動になれるのかね?劣等人種的特徴?当然皆殺。

で、おれの妻には確認済み☺️。令和元年七月四日以後の"ハロプロ"全員ゴミ処刑。皆殺。

で。2025070102:51(日本時間)。

【ちいかわ】ポシェットは誰の作品?【ポシェットの鎧さんまとめ】

ちいかわが普段から身に付けているかわいいポシェット。

作ったのは、優しい「ポシェットの鎧」さん。

そして、ポシェットの鎧さんが作る作品は、様々なエピソードの伏線につながっていきます…

今回はその「ポシェットの鎧さん」の話をまとめました。

ポシェットの鎧さんとは

ポシェットの鎧さんは、ちいかわ達と仲の良いキャラで有名です。

主にちいかわ達と仲良く「ごはんを食べたり、ピクニックへ行ったり」していますね。

作中では、

- ポシェットを作る

- パジャマを作る

- レインコートを作る

など、なにかとちいかわ達に作ってあげるのが好きなキャラで、結構な頻度で登場します。

また、他にも鎧を着ている「鎧さん」は多く、主に色で分けられています。

なお、「ポシェットの鎧さん」と仲の良い「鎧さん3人衆」はそれぞれ、

仲の良い「鎧さん3人衆」

仲の良い「鎧さん3人衆」

- 左:ねずみ色:労働の鎧さん

- 中:ポシェットの鎧さん

- 右:ラーメンの鎧さん(ラーメン屋「郎」のマスター)

となっています。

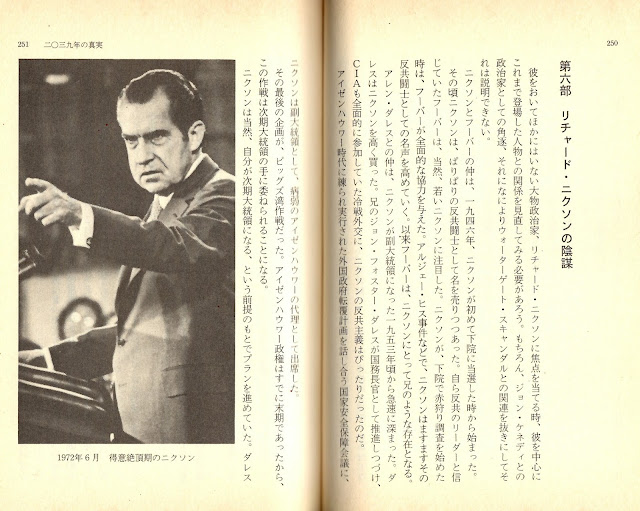

ポシェットの鎧さん初登場

初登場回をまとめました。

買い物

引用元:@ngnchiikawa

きれいなポシェットに変えてもらえてよかったね!

帰り道にて

引用元:@ngnchiikawa

自分で使ってマース!このポシェットは…ちいかわが買おうとしてたやつだッ!

褒められる

引用元:@ngnchiikawa

まさかの褒められるという…w。

三角の鎧さんは「偉い鎧さん」と呼ばれています

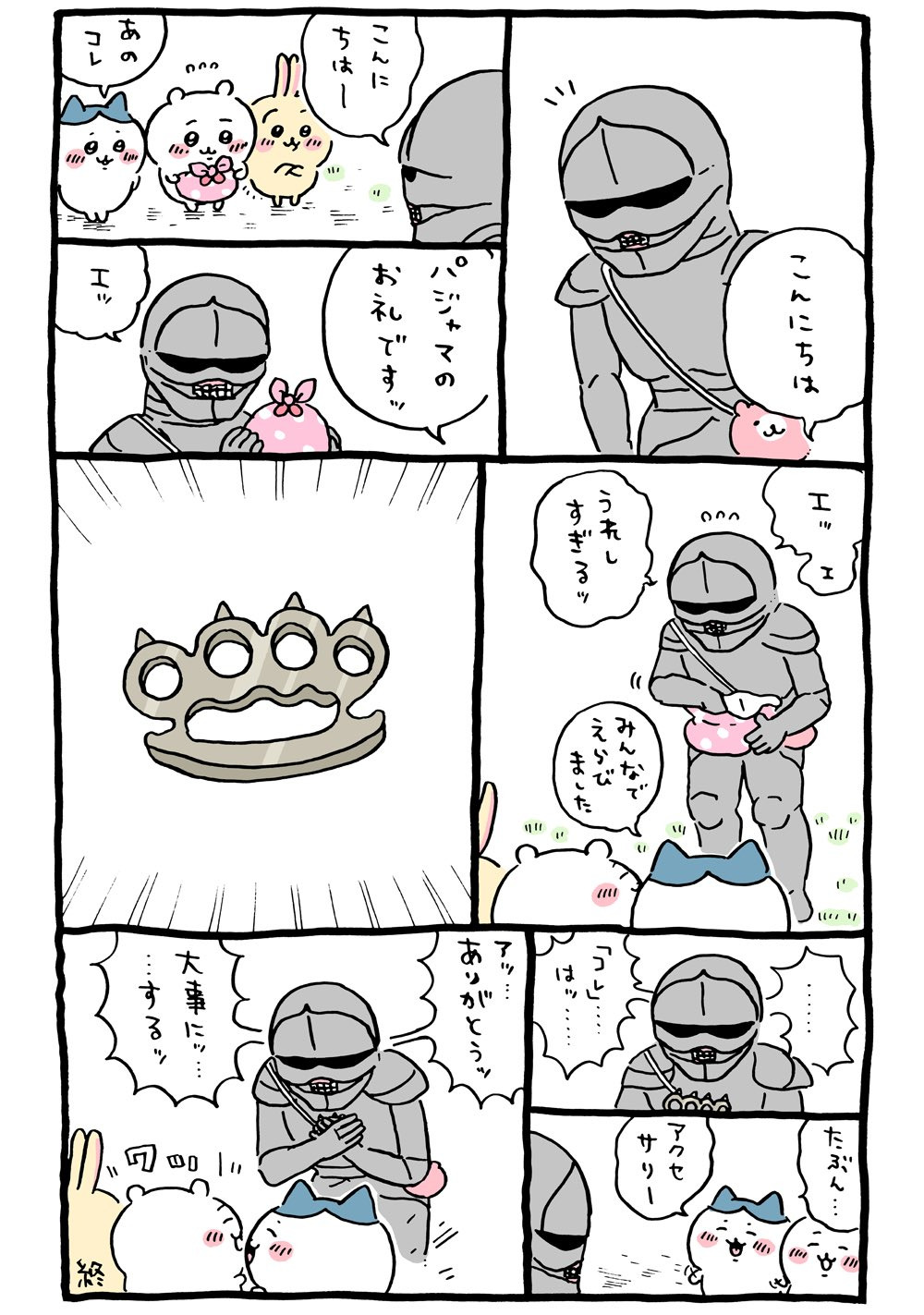

パジャマと鎧さん

ポシェットの鎧さんとパジャマ回をまとめました。

このパジャマ回は様々な伏線アリです。

パジャマサンプル

引用元:@ngnchiikawa

試作品を渡す鎧さん…これから改善していくのでしょうか

パジャマどう?

引用元:@ngnchiikawa

偶然出会い…そしてかなり高評価…!?これから販売確定!?

新作発売

引用元:@ngnchiikawa

うっ…うれしすぎる…!完売御礼ですね!

パジャマのお礼

引用元:@ngnchiikawa

鎧さん嬉しそうでよかった…でもこれはアクセサリーじゃなく…w

アブナイやつ

引用元:@ngnchiikawa

さすがに、メリケンサックをポシェットにつけていたら「アブナイやつ」ですよねw

実はこのアクセサリーが単行本で大活躍します(笑)

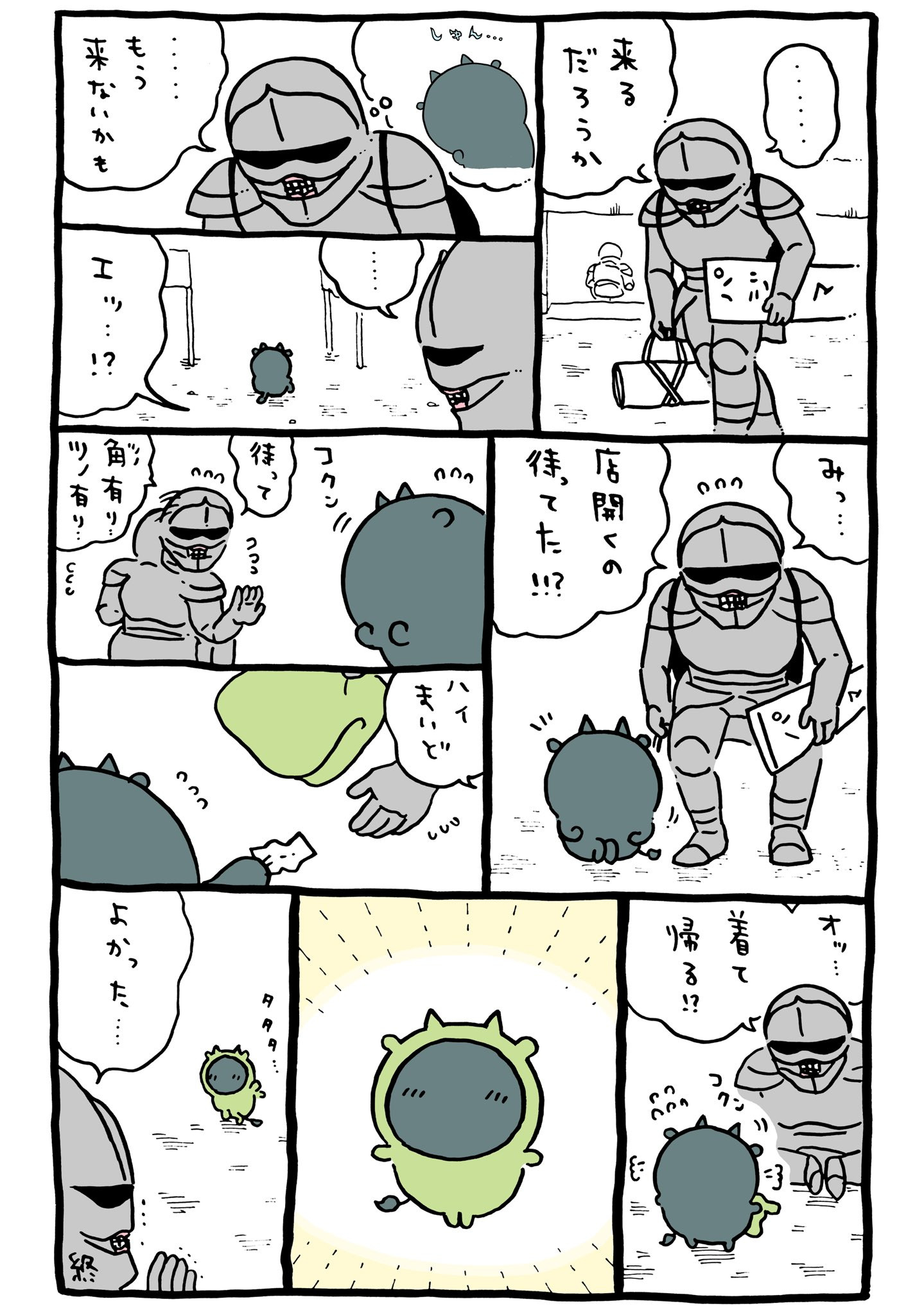

手紙

引用元:@ngnchiikawa

こんな手紙をもらったら…たしかに「嬉しすぎる…!!」

実はこのコマが「超 感動回」の伏線です。

売り切れ

引用元:@ngnchiikawa

鎧さんのパジャマ…大人気!

ツノありパジャマ

引用元:@ngnchiikawa

また来てくれてよかった!

実はこのキャラがあるグループを結成します。詳しくは以下参照

星山博之矢立肇富野由悠季TAO(バンド)ゴミ処刑。

高3で下宿仲間の同級生「階段で話した将来」

高野悦子が栃木県立宇都宮女子高等学校在学中の『二十歳の原点ノート』1966年2月25日(金)に下宿先の引っ越しについて記述がある。 高野悦子にとって2か所目の下宿先になる「中島さん」(仮名)については、父・三郎によって1966年「三月、卒業した姉のあと、大場宅に下宿を移る」(高野三郎「高野悦子略歴」高野悦子『二十歳の原点』(新潮社、1971年))と解説されている。

この「大場宅」は、栃木県宇都宮市住吉町の高校教諭、大場弘平方のアパートタイプの下宿である。宇都宮女子高校の生徒だけが下宿していた。

ここで当時下宿仲間だった、高野悦子の同級生(旧姓)AさんとYさんの2人に対談で話をうかがった。高野悦子は厳密には高校2年生の終わりには引っ越してきていたが、下宿仲間にとっては概ね高校3年生の時に一緒だったと認識されている。

- 姉と同じ2階の部屋に

- 3食付き…でもおなかすいちゃって

- 母屋で見た「アンディ・ウィリアムズ・ショー」

- 一緒に見に行った「嵐が丘」

- 忘れられない大事件

- 下宿の階段で話した将来のこと

- 宇都宮以外から来て

- 楽しかった高校時代

- 驚いた訃報

─「大場宅」に下宿されていたということですが。 A:高野さんも含めて大場さんのお宅に下宿してました。私は1年生の時からずっと入っていたんですが、高野悦子さんと一緒だったのは3年生の時ですね。

A:高野さんも含めて大場さんのお宅に下宿してました。私は1年生の時からずっと入っていたんですが、高野悦子さんと一緒だったのは3年生の時ですね。

下宿では私が2年生の時に高野さんのお姉さんのヒロ子さんと一緒にいました。ヒロ子さんが卒業されたんで、そのあと同じ部屋に今度は妹の高野悦子さんが入って来たんです。高野さんのお姉さんがどういう〝つて〟で来られたのかはわからないですが、大場さんは宇女高生だけ代々預かってる下宿だったから、どこかで聞かれたんだと思います。

Y:一緒に下宿してました。私は高校2年生の1965年9月から入ったので、お姉さんのヒロ子さんとはそれから1966年2月まで、そのあとは高野悦子さんと一緒でした。

─高野さんとクラスが一緒だったことはありますか。

Y:2年生の時、高野さん、Aさん、私の3人が一緒のクラスでした。だから修学旅行も同じクラスで一緒に行ってるんです。でも2年生の時はそれほどお付き合いがなかったんですよ。

A:クラスがだいたい52人か53人いましたね。だからお付き合いは決まった人でしたね。クラス全体でいろいろやったりはしたんですけど…。

☞栃木県立宇都宮女子高等学校

─高野さんは西那須野町からの通学が大変で下宿したんですが、お二人も学校まで遠くて下宿したんですか。

A:私は昔の今市市、今の日光市ですけど、バスを乗り換えないと通えなくて不便だったので下宿した方がいいかなということになりました。親戚が「宇女高生ばかりいて、みんな勉強熱心な人がいるから」と大場さんの下宿を探してくださいました。

Y:私も宇都宮じゃないですが、高野さんから比べればそんなに遠くはないんです。親が受験を控えて勉強に専念するようにと下宿させてもらったんですが…、2年生で一緒のクラスだったAさんから「下宿の部屋が空いてるから」って誘われて入りました。

─AさんがYさんを下宿に誘ったんですか。

Y:そうです。

A:本当にそうだった?

Y:そう(笑)。

A:ごめん!(笑)

─友達から誘われたとしても、それまでYさんは自宅から通学してたのに親がよく許したというか…。

Y:まあ、口実がありまして。「勉強を一生懸命するから」って(笑)。親はそれを言われると、もう反対できませんので。

─大場さんの下宿の建物はどうなっていたんですか。

A:木造2階建ての古い造りでした。私たちが入っていた部屋は本当に〝下宿〟という感じで、1階に2部屋、2階に4部屋あったんですね。

Y:下宿の建物が長方形で真ん中が玄関でした。玄関を入ってすぐ階段があって、1階の向って右側に2部屋あって、2階に上がって4部屋です。

高野さんの部屋は2階の左端ですね。

A:私は1階の右側の部屋にいました。1階にはあと左側に、私たちより広い部屋が1部屋空いてたんです。そこにYさんが入りました。

Y:私の部屋だけ2階の2部屋分の広さが1階で1部屋になってたんですね。だから他の倍くらいありました。8畳で床の間と押入れが付いてて。

ここは元々下宿のおじさんとおばさんが将来〝隠居〟する時のために用意していた部屋なので、作りも立派でした。

A:Yさんの部屋に行くと、“わあ、私の部屋と違う!”(笑)。広かったんです。

─ということは、下宿は高野さんを含めて最大7人入っていたということですか。

Y:ずっと満室だったので、毎年7人でした。

A:でも1階のYさんの部屋はそれまで空いてたから、Yさんが来るまでは6人でしたけどね。

Y:それで私が3年生の時の7人は、3年生が4人、2年生が2人、1年生が1人の構成でした。3年生はAさん、私、高野さん。もう一人が矢沢さんって…。高野さんと矢沢さんは3年生の時に一緒のクラスでした。

☞1966年9月16日「矢沢さんは御茶の水女子大にいくらしいが」

─下宿の部屋はどんな作りだったんですか。 A:4畳半くらいの畳敷きで、押入れがありました。南向きで窓がありました。高野さんの所も同じだったと思います。あと机はもちろん、ちょっとした整理ダンスも自分で持って行ってて、衣類を入れていました。

A:4畳半くらいの畳敷きで、押入れがありました。南向きで窓がありました。高野さんの所も同じだったと思います。あと机はもちろん、ちょっとした整理ダンスも自分で持って行ってて、衣類を入れていました。

Y:みんなそんな感じでした。ほかの部屋に入ることはあんまりしなかったですねえ。1階はありますが、2階に上ったことはないです。

A:Yさんと私はよく行き来したんですけど、ほかの人の部屋には行ったことがないです。2階の高野さんの部屋も行ったことがありません。

─下宿の隣に母屋があったんですね。

Y:そうです。バス通りの角にある入り口を入って、母屋の前を通ってから下宿に行くんです。母屋には、おじさんとおばさんの部屋がありました。

A:母屋へは下宿の1階廊下からつながってました。朝夕の食事とお風呂は母屋でした。

そして庭にね、いつも放し飼いのニワトリがいたんです。それで卵料理が多かったんですよね、ハハハ(笑)。Yさんの部屋の裏側にニワトリ小屋がありました。朝はうるさかったんじゃないかと。

Y:ちょうど目覚まし代わりで…。

─下宿での一日の生活ですが、朝食が午前8時15分という記述があります。

A:もっと早かったです。

Y:休日以外の普段は午前7時半くらいでした。8時くらいには下宿出る感じでしたから。朝食はベルが鳴ったんですよね。

A:ベルが鳴りました。それで高野さんも含めてみんな母屋の方に集まりました。食堂と言っても座敷だったですけど、そこでみんなでいただきました。

Y:座敷に長いちゃぶ台(座卓)がちゃんと用意してあって、7人座っていただいて、それだけですね。朝はもう新聞とか読んでる暇がないですからね。

─朝食は何でしたか。

A:ごはんでした。おしんこもおばさんがよく付けてくれて…。

Y:3食ともごはんです。朝はおみそ汁とおしんこと…簡単なものでしたよね。つくだ煮のようなのを2、3種類お皿に乗せていただきました。

A:そうですね、焼き魚ですとかね。

☞1966年11月3日「今朝からお葉の漬けものが出ている」

─下宿からは宇女高に入るのはどの門でしたか。 Y:私たちは南門から出入りしてましたよね。

Y:私たちは南門から出入りしてましたよね。

A:そうそう。西門側から入ることもありましたけどね。

─学校での昼食は。

A:昼食は下宿のおばさんがみんなにお弁当を用意してくださって、それを持って学校へ行きました。

Y:結局、3食付きということです。

A:宇女高には当時、学校食堂はなかったですが売店はありました。売店ではパンが買えたんですよね。でも私たちは弁当でしたからね。

─高野さんも含めて皆さん弁当を持っていかれたんですね。

A:そうです。

Y:弁当は学校に行く日です。帰ってきて自分で弁当箱を洗って、置く場所があるんで、そこへ弁当箱を返しました。

A:弁当を作っていただいて食べたんですけど、当時は高校生なんでおなかがすく年頃じゃないですか。学校から帰って来ると夕飯までおなかがすいちゃって、ちょっとおやつを買いになんて…。

Y:それと…弁当はごはんと、おかずがいつも焼き魚につくだ煮だったんです。

A:卵のそぼろもいつもあったの覚えてます。

Y:それで自宅から通学してる人は、お母さん手作りのいろんなのを食べてるわけですよね(笑)。結構つらかったです。“パン買って食べた方がいいかな”ということもありましたけど、でも弁当を残すとおばさんから「具合が悪いの」とか言われますから、それはそれで…。 A:だから夕方までおなかすいちゃうんで、みんな買い物に行ってましたよね。

A:だから夕方までおなかすいちゃうんで、みんな買い物に行ってましたよね。

Y:買い物に行って、自分のお小遣いで買って…。

A:お菓子とかパンとか食べてました。高野さんも食べてたと思います(笑)。

Y:そう、主婦の人が買い物する店でお菓子を買ってきて…。

A:学校の前の店には行かなかったです(笑)。

宇都宮女子高校の南門は現在使用されていない。

─夕食は何時ごろでしたか。

Y:またベルが鳴って、みんな食堂に集まって…。暗くなってからだから、時間によってですけど…。

A:午後7時か7時半だったですよね。

Y:夜もやはり、ごはん、みそ汁、おしんこに、コロッケだったり。カレーライスだったこともありましたね。あと混ぜごはんもよく出ましたね。

A:そうですね。でもね…、なんか私たち育ち盛りなんでおなかすいちゃったんですよね、ハハハ(笑)。

Y:ごはんは食べ放題だったんですよ。おひつを置いといてくれて、お代わり自由なんです。

あと毎日夕食の終わった後にお茶を飲んで、その時に新聞を見せていただけるんで、新聞をバラして分けて、それぞれで回し読みして10分から20分話をして、食堂を引き上げました。

A:うん。交代で読んで、読み終わると「ごちそうさまでした」って。

Y:新聞の内容で時には7人で話をして、30分とか40分経つと、おばさんに「もうそろそろ」と言われて。

大場さんの下宿で講読していたのは朝日新聞だった。

─食堂以外でも話することはありましたか。

Y:母屋の食堂ではすぐ隣の部屋におじさんとおばさんがいるんで、話がしにくいことは階段の方に移って。みんな集まったのはこの階段の所ですよね。

A:そうですね、時々そこに腰かけてお話しして。

Y:階段の所で夜、1時間くらい話してる時が結構ありましたよねえ。ちょっとあんまり教育上聞かれては困るようなことは、その階段に7人で座って話をしてました。

A:それぞれの部屋に行ってまでということはあんまりなかったです。

A:下宿の1階に洗濯場があったんですよ、廊下の角の階段の下に共同のトイレと簡単な洗濯場のような所が。私たち基本はそこで肌着とか自分で洗えるものは洗ってました。2階の人もみんなここに下りてきて交代でです。

Y:私の部屋だけは中にトイレも洗面所もあったんで、そこで洗濯してました。洗濯と言っても、手で洗うんですよ。面倒です。

A:洗濯機がなかったですもんね、フフフ(笑)。だから大きなものはしませんでしたね。

Y:大きなものは土曜日に実家に帰るときに持ってって、洗濯して持ち帰りました。手で洗わなくて済みますからね。でも実家へ帰れないときは自分で洗濯しましたし、上着とかセーターとかはクリーニング屋さんに出していました。

『二十歳の原点ノート』1966年11月22日(火)に下宿での入浴についての記述がある。

A:違います。入浴は一人ずつです。廊下を渡って母屋に行くとすぐに左側にお風呂場がありました。

Y:狭いものね。2人は入れなかったです。

A:それで入る順番がずれていくんです。

Y:だれが一番に入るかって部屋ごとにずれていくんです。出たら「お風呂どうぞ」って次の人に。

A:次の人に回します。同じ人が毎回一番早い時間に入るんじゃなくて。順番をずらしていきます。

Y:たしか1日おきだったですね、毎日は入れませんでした。

A:一日おきでした。

Y:夏はつらかったですね、体育をやった日とかですね(笑)。

A:うん、だから自分で体を拭いたりしましたね。でもいろいろお世話になっているというのがありましたからね。

A:おじさんは書道の先生で、もうずっと書を書いて練習をされてました。

Y:いつも新聞紙に字を書いていらして、その辺に書いた字が置いてありましたよね。

A:とても口数の少ない、いつも穏やかな…。怖い人なのかなあと思ったら、そうでもなかったんですよね。

Y:うん、あまりおじさんと直接お話しすることはありませんでした。おばさんが必ず間に入って…。

A:おばさんはお話好きで、とても世話好きな方だったんで、おばさんが下宿の子どもたちの面倒を見てたんですよね。すごい教育熱心で、女の子たちを集めて家庭教育がてら、いろいろお話ししてくれました。

日記では下宿での部屋の利用方法をめぐって注意された時のことがくわしく書かれているのが印象的だ。

いろいろ考えてみたが、セロテープさえ認めないというのは合点がいかない。

─おじさんがこれらはダメと言ってましたか。

Y:本にも書いてあったと思うんですが、私たちは部屋に画びょうをはったりセロハンテープを貼ったりしてはいけないと結構言われてたんです。すごく厳しかったですね。

A:書いてありましたでしょう。厳しく言われました。

Y:セロハンテープははがした後に黒くものが付きますし。

A:跡が付いて壁とかと色が違ってきますからね。

Y:それで、机の脇にベニヤ板の半分くらいの板が下がってありました。そこだけは貼っていいということでした。化学の元素周期表だとかそんなのをその板一面に貼ってました。

A:私なんかブロマイドを貼ってましたけど(笑)。

Y:特に私の部屋は、おじさんおばさんがいずれ自分たちが入ろうと思っていたところなんで、「絶対に汚さないように」「畳も痛めちゃいけない」…気を付けました。

「机とかで畳がへこむのもダメ」って親が言われたらしくって、親が敷物を敷いてくれたんです。

A:Yさんの部屋だけではなくて、みんな言われてたんですけど。特にYさんの部屋は厳しかったね、ハハハ(笑)。

─厳しい話が多いですね。

Y:でも週末になると、実家へ帰る人もいるし日曜日も下宿にいる人もいるんですけど、日曜日におじさんとおばさんがたとえば親戚の法事だったりで外出する時があったんですよね。

「お昼は近くの店から出前を取って、食べてね」って出かけて行くんです。そうするといなくなるんで、母屋の食堂の脇にあるおじさんおばさんの部屋で、テレビが見られたんですよね(笑)。 覚えてるのはNHKの『アンディ・ウィリアムズ・ショー』をやってました。

覚えてるのはNHKの『アンディ・ウィリアムズ・ショー』をやってました。

A:あー、やってましたねえ。

Y:「ムーン・リバー」が流行してた時で、それを高野さんも含めてみんなで見て「この歌いいね」って盛り上ったのはよく覚えてます。『アンディ・ウィリアムズ・ショー』は毎週日曜日のお昼ごろやってたんです。おじさんおばさんがいないとそれが見られるのが楽しみで(笑)。

A:ハハハ(笑)、本当ね。

Y:お昼に出前で持ってきてくれた中華そばをみんなで食べて…。

A:その日に下宿に残っている人だけでしたね。

Y:そう、実家に帰っちゃっている人はいなかったですけど。もうおじさんおばさんがいなかったから、私たちだけでいろいろ遠慮なく話しながら(笑)。

A:ハハハ(笑)。おばさんは「テレビ見ちゃダメ」って言ってましたもんね、もう「勉強の邪魔っ」といった感じで、すごい厳しかったです。

Y:テレビはおじさんおばさんの部屋にしかありませんでしたから。

A:自分の部屋にテレビはなかったです。ラジオは持っていたんで、聞いてましたけど。

『アンディ・ウィリアムズ・ショー』はNHK総合テレビで日曜日午後1時00分~40分に放送していた。

☞二十歳の原点序章1967年4月28日「アンディ・ウィリアムズが来日した」

─「菓子の安売りを代表で買って」とあります。

A:それですよ、ハハハ(笑)。勤労感謝の日…休みの日ですよ。

Y:ありましたね。「安くケーキを売ってるから」みたいな情報が入ってね。「だれが行くか」(笑)。下宿のみんなで少しずつお金を出しあって買ってきて食べました。

A:ボンミヤノの近くまで普段は行かなかったですね。学校の周りだけでしたからね。学校はすぐ近くで徒歩で通う距離でしたんで自転車とか持ってなかったですから。

─買い物はどうしてたんですか。

A:みんなで昭和通りを歩いて行きましたよ。まだ砂利道で、ものすごく大きなサクラの木が両側に植わってました。サクラはすごかったんですよ、太いのがいっぱいでした。

Y:サクラは今はもう切っちゃっいましたけど。 みんな、その通りを通って買い物に行ったりしました。「きょう行く?」とか言って、お菓子やおやつ買いに行ったり、あとクリーニング屋さんも一緒に…。

─範囲が狭いですね。

A:そう、本当に狭かったですね。散歩に行くとしても気象台の辺りまででした。気象台は今でもありますよね。あっちの方まで行ったりしました。気象台より手前にアイスクリームのフタバの事業所があったんですよね。その辺りと…刑務所があったんですよ。

Y:今は公園の所が刑務所でした。

A:そこまで行ったこともありました。高い塀でしたけどね。

昭和通りは、栃木県宇都宮市西原一丁目から幸町までを東西に通る宇都宮市道の愛称。当時は未舗装でサクラ並木で知られた。

宇都宮地方気象台は、栃木県宇都宮市明保野町にある気象庁の機関。1989年に隣接する宇都宮第2地方合同庁舎に入居した。建物跡は栃木県弁護士会館になっている。ただし観測点は変わっていない。

フタバ食品は、栃木県宇都宮市に本社がある食品メーカー。アイスクリームや冷菓が主力で宇都宮市幸町に宇都宮営業所があった。宇都宮営業所跡は現在、宇都宮短期大学附属高等学校・中学校第三グランド(テニスコート)の一部になっている。

宇都宮刑務所は、栃木県宇都宮市明保野町にあった法務省矯正局の施設。1971年に廃止され、栃木県黒羽町(現・大田原市)の黒羽刑務所に移転した。跡地には現在、宇都宮市文化会館や宇都宮市立中央図書館が建っている。

☞ボンミヤノ

─宇都宮の繁華街に一緒に行かれたことはありますか。

Y:高野さんも含めて映画を見に行ったことがありました。「嵐が丘」か何か…。

A:「嵐が丘」ですね。一緒に見に行きましたね。宇都宮のスカラ座。朝から行って並びました(笑)。

Y:並びましたね、当時は映画は並んでみるのが普通でしたから(笑)。宇女高で推薦映画にされたんですね。「世界文学の関係でぜひ見なさい」みたいなのがあったと思います。他の人もたくさんいた気がしました。

私たちそんなにいろんな所へ行ったりしなかったですから、映画に行ったことはよけいに覚えてます。本当に勉強だけといった感じでしたから。私たちは部活にも入ってなかったし、もう本当に受験のためにというようなものなんで。結構そういう風なことは覚えてるんですよ。

A:私は宇女高に入って華道クラブに入ったんですよ。そしたらおばさんに「部活やったりすると勉強がおろそかになるから」のようなことを言われまして、ハハハ(笑)。本当に教育熱心な、勉強一筋みたいな…。

Y:私も中学校の時はテニスをやってましたんで、宇女高に入学した時にテニス部に誘いは受けたんですが、自宅から通ってたんで通学時間が長いし、親にもちろん反対されたんで(笑)、入りませんでした。

A:でもみんなすごい勉強はしましたわ。私はしなかったですけど、ハハハ(笑)。

Y:私は勉強しました。

A:Yさんはしたね。当時は進学が大変、一番人数の多い年代ですもんね、昭和22、23年。

Y:塾なんかありませんでしたからね、全部自分でするほかなかったですから。受験の情報もあんまりなかったですし。やっぱり理系は教科的にちょっときつかったですよね。

☞宇都宮スカラ座

A:3年生の時に下宿のKさんの部屋に近くの若い男の人が入ったの覚えてます?

Y:覚えてます、夜中に(笑)。

A:近くに職人さんか何かの男の人がいたんですよね。

Y:そう、若い男の人がいたんですよ。ちょっとヘンな人がいて、夜中に塀を乗り越えて入って来ました。Kさんは鍵を掛けてなかったのかなあ。

A:Kさんは1階で私の隣です。その部屋に窓から入って来たんです。

─侵入したわけですね。

Y:でもKさんはすごく落ち着いてて、「玄関から出してあげた」と言うんですけどね。次の日におじさんとおばさんが言いに行ったかもしれませんね。

A:何も危害を加えられなかったんで、警察沙汰とかまでにはなりませんでした。それから鍵は必ず掛けるようになりました。大事件で、びっくりしました。そんなことがありました。

─それまで部屋に鍵を掛けていなかったんですか…。

A:部屋の廊下側には鍵がなかったですが、下宿の玄関は閉めてました。

Y:窓から入られました。Kさんの部屋の窓の鍵が開いてましたの。

A:結構な高さの位置にある窓だったんですけど。あの事件は忘れられません、今だったら新聞に載っちゃうかもしれません。

Y:その男の人は、一緒に寮で暮らしている人たちが面白がって「やれ、やれ」みたいな感じで、たぶん入って来て…。「近くの家に女の子がいっぱいいるから、行ってこい」みたいな感じだったと思います。

危害を加えるつもりがなかったので、そのままになったんだと思うんです。

A:とにかく女の子ばっかりいる下宿だということは周り全部に知られていました。何年も何十年も続いてましたからね。それがわかって入って来て、ベルトに草履(ぞうり)か何かはさんで、Kさんの枕元に座ってたんですって。

Kさんもびっくりして…(笑)。それから厳重に「鍵をしなさい」と言われまして。Kさんはしっかりした人だったんですけど、たまたま鍵をしてなかったんですよね。

─もしかしたらAさんの部屋に侵入した可能性もありますよね。

Y:鍵が掛かってなかったら、そうですよね。

A:それがテストの前の晩だったんですよ。私は普段あまり勉強しないんで、もう徹夜で勉強してましたけど、Kさんはいつも真面目にちゃんと勉強する人で、この時は早々と寝てたんですよね。

だから私の部屋は鍵も掛けてましたけど、明かりがついてました。高野さんは2階だからあまり関係なかったかもしれませんが、そんなことがありましたね。

─大場さんの下宿でも高野さんの両親が来ることはありましたか。

A:来られました。高野さんのお父さんがベレー帽か何かかぶって外套を着て、お母さんが着物で。とても素敵なご夫婦でしたよ。弟さんを連れて来られたこともあったかもしれません。

Y:それで、高野さんの家族はよく一緒に食事に出られたりしてました。

A:そうなんです。高野さんのお父さんとお母さんが来てご家族で宇都宮市内で食事したというのは、ありました。

Y:当時の普通の人はあまりしないことなんで、うらやましかったです。

A:うらやましかったですよね。私たちの実家ではそういうのは考えられませんでした。

─高野さんの家族が来たことはどうやってわかったんですか。

Y:下宿の方に入って来られました。

A:私の部屋の前を通られるんで、外ですけどね。

Y:もちろん母屋の方に行っておばさんにあいさつして、そしてということだと思います。

A:高野さんが出ていくのもわかったし。もう…うれしそうでした。彼女はすごい明るい感じでしたね、声が高くて。あの時は本当にうらやましかったです(笑)。

Y:今は普通かもしれないですが、当時はそんなにはなかったです。

A:50年前のことですもんねえ。

Y:経済的理由というよりも、私の場合は父が仕事が中心で、家族のためにというのがなかったんですよね。

─高野さんについて特に印象に残っていることは何ですか。 A:覚えてるのは、彼女はすごくピアノが弾けたんですよ。2年生の時だったかなあ、宇女高で音楽室の掃除の日があって掃除をしてたら、ピアノの練習ができる防音装置の付いた部屋があって、そこで彼女がピアノを弾いているところを見たんです。

A:覚えてるのは、彼女はすごくピアノが弾けたんですよ。2年生の時だったかなあ、宇女高で音楽室の掃除の日があって掃除をしてたら、ピアノの練習ができる防音装置の付いた部屋があって、そこで彼女がピアノを弾いているところを見たんです。

“すご~い、私も習いたかったけど習えなかった…”みたいな(笑)。昔「ダイアナ」という曲がはやったんですが、高野さんは「ダイアナ」を歌いながら弾いてました。楽譜とか見ないで“うまいなあ”って。“高野さん何でもできるんだ、すてき”って。高野さんがその防音室から出てきて、「あっ今、弾いてたの高野さん?」「そう」とかいう感じだったのを覚えてます。

Y:宇女高生でピアノ弾ける人はそんなに珍しくはなかったけど。

A:珍しくはなかったですけど、ただそんな所で「ダイアナ」を弾いてるんで…。私は憧れてもできなかったので。彼女がうらやましかったですね。

Y:たしかに歌が好きでしたよね。

「ダイアナ」はカナダのシンガーソングライター、ポール・アンカ(1941-)が作詞作曲し1957年に発表したヒット曲。日本では山下敬二郎(1939-2011)が1958年に日本語カヴァーを出している。

音楽室とそれに隣接する練習室は北校舎3階西にあった。

─Yさんが印象に残っていることは何ですか。 Y:下宿の階段で、みんなで将来のことを話した時があるんです。高野さんは日本の歴史がもう大好きで、私も歴史は好きで興味があったんですけど、大学に行って何するという話になった時に、私は「日本史をやって史学科を出ても、将来は学校の先生になるくらいしかないよね。私は学校の先生になるのは嫌だから、職業を考えると日本史の方には進まない」って言ったんです。

Y:下宿の階段で、みんなで将来のことを話した時があるんです。高野さんは日本の歴史がもう大好きで、私も歴史は好きで興味があったんですけど、大学に行って何するという話になった時に、私は「日本史をやって史学科を出ても、将来は学校の先生になるくらいしかないよね。私は学校の先生になるのは嫌だから、職業を考えると日本史の方には進まない」って言ったんです。

高野さんは意見が違って、「その通りだけど、やっぱり日本史が興味あるから勉強したい」「自分も学校の先生はあまり好きじゃないけど、雑誌社とかジャーナリストとか、非常に道は難しいかもしれないけれども、そういうのになれれば…」という話をしていたのをすごく覚えてます。みんなその時に「自分はどうのこうの」って言ったと思います。

A:忘れちゃった(笑)。

Y:下宿の階段で話したのはくだらないことも多くて、真剣な話とかしたことあんまりないんですが(笑)、あの時に高野さんがそんな話をしたことだけはすごく強烈に覚えてます。

─高野さんについて当時思ったことがありますか。

A:八重歯があって茶目っ気な笑顔、セミロングのおかっぱで小柄でした。とにかく明るくてかわいらしくて気持ちがやさしかった方でしたけど、意外と繊細な感じがしたの。

Y:ものすごく純粋だったですよね。

A:やさしくて本当に純粋な感じでいい人だったです。でもその純粋なところがあったから、彼女が亡くなったのを聞いた時に“何か挫折したのかなあ”って思ったんです。

ちょっと弱いと言ったら変ですけど“もろいところがあったのかなあ”って。あまりにも純粋でいろいろ考えて突き詰めて考える人だったんですよね、きっと。

Y:その純粋さというのはすごく伝わってきましたよね。

A:ですよね。何事も本当にまっすぐ一生懸命やる方だったんですよ。

Y:彼女は受験生だったんだけど本をたくさん読んでましたよね。勉強のためにというより、「ゆうべ、本を読んじゃって勉強できなかったんだ」という話をしてました。

A:そう、本をすごく読んでるのは聞いたことがあります。それで2年生のクラスで何かやろうという時はすごく一生懸命でしたよね。〝トップ〟にはならないんだけど…。

Y:「こうした方がいいんじゃない」「ああした方がいいんじゃない」という…。

A:自分の意見をどんどん出して、自分で動いた人ですね。一生懸命やってた人ですね。

─活動的だったようですね。 Y:ただ日記にも書いてるので思うんですが、彼女は“自分の思っていることが相手に伝わらない”というのがありました。“自分の思っていることを相手が理解してくれない”というジレンマがあった気がします。

Y:ただ日記にも書いてるので思うんですが、彼女は“自分の思っていることが相手に伝わらない”というのがありました。“自分の思っていることを相手が理解してくれない”というジレンマがあった気がします。

言葉でというのがあまり得意じゃなかった気がするんです。たとえばクラスのホームルームとかの時に高野さんは結構活発で「こういう風にした方がいいんじゃないですか」と手を挙げて話をしてるんですが、クラスのみんなに理解してもらえないことがあった気がします。

─高野さんは1年生の時に生徒会の応援演説をしました。

Y:応援演説をしてました、覚えてます。その時もあんまり思いを伝えられなかったというのはあった思うんです。彼女は“もっとこういうことを伝えたいんだ”という思いはいっぱいあるけれど、言葉を上手には伝えられてなかったんではないかと。彼女がそれを悩んでいたというのは端々から感じられました。

─みなさん当然栃木県の言葉で話されるんですが、栃木県の中でも宇都宮以外の地域から来たから宇都宮ではしゃべりずらいということはありませんでしたか。

Y:高野さんは全然なまってませんでした。

A:私たちの方がよっぽどなまってました(笑)。高野さんは〝田舎〟の子というイメージじゃなかったですね、本当に都会の子のようなイメージでした。

Y:当時の宇女高の学区制で、宇都宮市内からは一つの中学校から30人、40人とか来るわけです。

A:付属中学校出身の人なんかすごくお友達がたくさんいましたね。

Y:私たちからすると疎外感を覚えたんですけれど、高野さんはそういう宇都宮の人の所にスッと入って行ってるんですよね。

A:そうですよね。地元・宇都宮の人はもう中学校時代から一緒の人たちがバァーって入るんですよね、付属中学校からなんかまとまっていて、友達がいっぱいいるわけです。でも私たちはいなかったんですよ。

Y:学区外は一つの中学校から1人、2人ぐらいずつしか来てませんでしたので。

─そうなんですね。

A:だから宇都宮以外の〝田舎〟から出てきた私たちは最初はなじむのに大変でしたね、〝都会〟というか宇都宮で中学校3年間一緒だった人たちはもうグループがあって、いつも楽しそうに「今度はどこ行く?」とかなんて話してたりしていて。

Y:「学校の帰りにどこかに寄って食べていこう」みたいな話をしてるんですよね(笑)。

A:そう。最初はうらやましかったです。

「付属中学校」は栃木県宇都宮市松原一丁目にある国立中学校、宇都宮大学教育学部附属中学校のことである。

─AさんもYさんも高野さんと同じく学区外から宇女高に入学されたので中学校時代は優秀だったと思うんですが。

Y:当時、宇都宮以外の地域から宇女高に来ていた私たち、中学校時代は学力も上だということで〝優等生のリーダー〟にされてしまうんですよね。

A:本当は違うのにね。

Y:だから中学校時代は自分を隠して“自分はそうじゃないのに”ってね。高野さんも自分の本性を隠して頑張ったようなこと書いてありましたけど、みんな私たち中学校時代はそうなんですよ。それで宇女高に行って〝その他大勢〟になったわけですよ。それが楽しくて、〝その他大勢〟で頑張らなくて済むというんで、ホッとしたことを覚えてます。

A:中学までは目立っちゃってて。

Y:もう何だか…、それこそ勉強もそうだし運動も生徒会もそうだし、全部させられるわけです。“自分はそうじゃないのに”と思いながらも、頑張ってね、みんなやって来たんですよね。

A:そうね、しんどかったわね。

Y:〝その他大勢〟になってホッとしましたの。

─高野さんも西那須野中学校では生徒会や文集とか全部でした。すごい背負わなきゃいけなかったんですか。

A:ありましたね、みんなそうなんですよ。期待されて出さされちゃうんですよ。

Y:宇都宮以外の地域から来た人はみんなそうやって宇女高に入って来てました。“優等生でいなくちゃいけない”みたいなの。

A:“頑張んなくちゃ”みたいなの、ハハハ(笑)。

Y:中学校に入って最初のテストが出来ちゃったんですね(笑)。そうしたらもう何でもこう、あれされて…。それがよく理解できなくて、わがまま通そうとしたら、夏休み始まる前に担任の先生から「これからみんなのリーダーになっていかなくちゃダメなのに、そんな自覚でどうする!」ってすごく怒られたんです。

その時「はっ」とびっくりして、それからもう自分を隠して優等生をさせられる。人前で話すのあまり得意じゃなかったのに「弁論大会に出なさい」とか言われて。

─高野さんは中学3年生の時に「幹部訓練」に参加したんですが、Yさんもありましたか。

Y:そうです。

A:ハハハ(笑)、そうなの?

Y:やりました、ハハハ(笑)。

A:私は中学校時代そういうのはありませんでした。卓球部で3年間卓球をやったし、Yさんよりは無理はしなかったかもしれません。

☞西那須野町立西那須野中学校

─高野さんは中学校で「女子で2番の成績だった」と元同級生の方々は話してましたが、AさんもYさんも中学校時代は女子で1番とか2番ですか。

A:女子じゃなくて全体で。1番と2番を行ったり来たりしていました。

Y:全体でです。私は宇女高に2人して来ましたんで、もう一人女子がいましたんで。

─どうして宇女高に入学しようと考えたんですか。

Y:まあーだって、憧れですもんね。

A:ハハハ(笑)。

Y:入れるもんなら、みんな入りたいと思ってるわけですよね。

─それで宇女高に来て〝その他大勢〟になったということですね。

A:そういう人ばっかりの集まりでしたから(笑)。

Y:宇女高に来たら、まゆみさんのような元気な人がリーダーになってくれますから。すごい楽でした。

A:ホッとしましたよね、そういう方がいてくれて。

☞幹部訓練

☞宇女高元生徒会長・まゆみさん「尾瀬キャンプとカッコの思い出」

─本当に真面目な高校生活だったんですね。

A:宇女高生って勉強一筋って思われてたんですけど、そうでもなかったですよ結構。みんな教科書を立てて漫画の本を読んでたりして、ハハハ(笑)。やらなかった?

Y:私はやらなかったです。

A:私たちのクラスはやってましたよ。面白くない授業だと、教科書を立てて漫画を読んでました。

Y:本を読んでた人はいましたね。「内職」とか言って(笑)。3年生になると文系・理系って分けてて、私がいたのは理系のクラスだったんですね。でも理系だけでは1クラスできないんで、本当は理系じゃないけど、たとえばお茶の水女子大とかをめざす人は理系のクラスに入れられてた人もいたんです。

そうすると受験に関係ない科目もあるわけで、教科書を立てて違う勉強をしてても、先生がある程度見て見ぬふりというのはありました。

A:3年生の時は漫画読んでなかったけど、1年生の時なんかみんなやってました。それから休み時間に「早弁」したりしてる人もいたし。遠くから来る人はもう2時間目あたりで食べちゃって、お昼はまた買って食べてました(笑)。

─高校ではよくあることですね。 A:面白かったのは、英語の先生を締め出しちゃいました。

A:面白かったのは、英語の先生を締め出しちゃいました。

Y:締め出しました、やりました。

A:やりましたよね、ハハハ(笑)。笑っちゃうんですあれ、教室の鍵を外から閉めたのよね。

Y:教室の前と後ろで、前は内側から、後ろは外側からの鍵だったんです。それでどっちも鍵を閉めちゃったんですよ。冷静に考えれば、後ろは外側から鍵を開ければ入れるのに、先生が気が付かないでしばらくかかって…。

A:先生が行ったり来たりして(笑)。あれ忘れられません、色白の先生がすごく怒っちゃいました。

Y:真っ赤な顔をして。

A:2年生の時ですよね。

Y:私たち一緒だったんだから、そうですよね。

A:高野さんも一緒でしたよ。クラスにIさんという元気のいい人がいて、その人が中心になって、英語のF先生って成り立ての若い先生を締め出そうということになって。F先生が「入れない」って。いくら鍵かけてても入れたのに。

Y:それで教室の下の方が曇りガラスだったんですよね。先生がやってることがわかってたんですけど、みんな知らん顔してて(笑)。先生が「あーッ」てやってても…。たぶん単に若くて面白いから、からかってて。

A:成り立ての先生で純粋というか、そういう感じの先生で世間を知らないみたいな(笑)。だからもう、からかっていたずらをやりました。

Y:やりましたね。最後には気が付いて外から鍵を開けて入って来たんですけど。

A:〝首謀者〟のIさんって今どうしてるかなあ。でも、それでまとまっちゃうんですからね。面白かったですね、あのクラス全体がね、「やろう!」みたいな、フフフ(笑)。

Y:まあ受験勉強は大変でしたけど、高校時代は楽しかったですよ。

A:楽しかったですね。

Y:今思うと…その当時はいろいろ悩んだのかもしれないですけど。覚えてませんから(笑)。

A:あのころグループサウンズにすごい憧れちゃって。勉強しないで、ブラザース・フォアとかカーペンターズといった音楽をいつもラジオで聞いてました。モンキーズはにぎやかだったんですけど、静かないい曲もあったんですよね。

いずれもアメリカで、厳密にはブラザース・フォアはフォークソング、カーペンターズはポップス、ザ・モンキーズはアイドルグループになる。

─あまり男子高校生とか関心は行かずに…。

Y:私たち全然接点がないですもんね。

A:私の中学校から宇高に行った人が前後にもいないし、本当に接点がありませんでしたね。

Y:本当に接点がなかったんですよね。実家から通ってる時もバスで来て、歩いて学校に行って、そのままバスで帰ってですし。下宿したら周りだけしか歩いてないんだから、接点ないんですよ。

A:私あれなの…、大場さんの下宿から学校まで行くところに家があって、そこの人が宇高に行ってました。げたを履いてたから宇高ですよね。学生服で詰襟でした。私が歩いていくと自転車で出てきて、毎朝のように同じ時間に行くと自転車で来たんですよね。

─それって〝いい感じ〟じゃないですか。

A:エヘッ(笑)。恥ずかしい…。もう毎朝のように行き会ってましたの。1年生のころだったのかなあ?あの人どうしてるんだろう。宇高の人はそれだけですね。でもお付き合いも何もしないですよ、「おはようございます」ぐらい言ったかもしれませんけど。

それだけが印象に残ってますね、あいさつだけで終わりましたね、フフフ(笑)。懐かしいですね。

「宇高」(うたか)は栃木県立宇都宮高等学校の略称。栃木県で最古の高等学校であり、男子校で県内ナンバーワンの進学校である。「宇高」の男子と「宇女」(宇都宮女子高校)の女子が交際すると、地元では〝お似合い〟と位置づけて見られる傾向にある。

─高野さんが亡くなったことは、いつ知りましたか。

A:卒業して何年か経ってから下宿のおばさんの所にお邪魔したら、「高野さんが自殺したんだよ」って初めて聞きました。亡くなってから1年くらい経ってからでしょうか。「えっ」てびっくりしたんです。「あの人が」って驚いたのは覚えています。下宿のおばさんといろいろ思い出話をしました。

だけど高野さんはすごい純粋なところがあったから、彼女が何か挫折したのかなあって思ったんですよ。すごいショックでした、私もまだ若かったですし。

『二十歳の原点』も買って読みました。黒い表紙にカーネーションのような花のイラストが入ってました。

Y:私は父が高野さんのご実家の知り合いでしたんで、1969年の夏休みに帰って来てすぐ父に聞いたんです。「えっ」て思いましたものね。その年の初盆の時に父に連れられて西那須野の高野さんの実家にお線香を上げに行きました。

高野さんのお父さんお母さん、それにお姉さんのヒロ子さんもいらっしゃって。「びっくりしました」という話をして、父と一緒にお線香を上げさせていただいて、ちょっとお話ししました。

『二十歳の原点』は高野さんのお父さんの三郎さんから送っていただきました。お手紙と一緒に実家の方に届いてました。

─大場さんの下宿跡もかなり変わりました。

─大場さんの下宿跡もかなり変わりました。

A:下宿の跡に当時の建物はなくて立て替えられて…面影が全然ないですね。お庭も春先になると黄色いスイセンの花がすごい咲き乱れてたんですが…。

Y:あの塀だけがそのままです。大谷石の塀が周りにあって。

A:宇女高にも久しぶりに行ったら講堂とか新しくなってて、何ですかねえ。50年も前ですからね。残ってるのは本当に校舎ぐらいですよね。当時はピンクっぽい色だったんですけど…。

Y:あの校舎は私たちの在校中に新しくなったんでしたよね。

下宿跡には現在も大場さん家族の住宅があるが、当時の事情を知る関係者は全て亡くなっている。

☞高野悦子の実家

※注は本ホームページの文責で付した。

高校時代の下宿仲間にたどりつけたうえに、「あの頃のことを話すのは久しぶり」というお二人に当時の下宿や宇都宮女子高校での生活のありのままを率直に明らかにしていただいた。それは〝団塊の世代〟女子が過ごした青春そのものであり、高野悦子の人間形成を知る大きな参考になるものだった。お二人の聡明さと真摯さに宇女高卒業生の魅力を感じた。

インタビューは2016年3月28日に行った。

本ホームページへのご意見・ご感想をお寄せください☞ご意見・ご感想・お問合せ

- 高野悦子「二十歳の原点」案内 >

- 証言・二十歳の原点 >

- 高3下宿仲間の同級生「階段で話した将来」

amaterasu kingdom dimensionsⅣ‐28-3-ガイド10 真実は見たか?/ NOT EVEN JUSTICE、I WANT TO GET TRUTH.

amaterasu kingdom dimensionsⅢ‐33-7-真実は見たか1。8月 11, 2023

we are amaterasu kingdom dimensionsLI。12月 09, 2021

自分で自分の持ってる本とかで確かめてみたら"あ"てなるでしょ。20220410。

from 草稿集。

もちろん、司馬さんとも交友があったヒトラーさん、そしてムソリーニさん、エバブラウンさん、ナチスのみなさん、そして。[※ヒトラーさんの甥らしい俺がなにかと放り投げてますが、すべてはおいおいで。]

※これは史実では宋王朝の皇位継承の儀式だったとおもいます。20200805。

※なにげにこの話自体が中国の方にも初耳かもしれませんが(笑)。20201117。

◆げん‐ろん【言論】言語や文章によって思想を発表して論ずること。また、その意見。「―統制」

→◆げんろん‐の‐じゆう【言論の自由】‥イウ(freedom of speech)個人が思想を言論により発表することの自由。近代民主主義の基礎をなす権利の一つで、日本国憲法は第21条でこれを保障。

→◆参照条文:日本国憲法第21条〔集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密〕

1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

【広辞苑第六版より引用】

エバ・ブラウンというお名前の方は二人おられるとおもいます。ヒトラーさんの奥さんと娘さん。20200805。

エバ・ブラウンさんとアンネ・フランクさんて頭文字逆で一文字ずれない?8月 16, 2018

ヒトラーさんとかと階段を降りてくるエバさんのお写真がなんとなく、あれ?似てるなとおもったのがそもそもで。

で、子供の頃から我が家にあった。

『アンネの童話』より、です。

ヘンリエッタ (マルゴット)・フランクさんがヒトラーさんとご夫婦で、ヒトラーさんのご両親 (どなたも、見比べたことないでしょ・笑)?

それともうひとつ、アンネさんの直筆原稿はあるとおもうのですが。20200805。

原明の家にあるこの油絵、画像で筆跡鑑定できますか?エバさんやアンネさんの絵があるならそれとも。

感じ、エヴァヴラウン、フランクアンネ、の、イニシャルと(笑)。

よく見れば工事中?、ここ何処だ?

おれがそう言ってる(だけ)、で。8月 30, 2018

でですね、司馬さんは戦場に出たことはない、今となっては、これはどうだろう?と、おれは思いますが、次の文章の"先生"と"戦場"、これはヒトラーさんのことでは?もしかしたらご自身で司馬さんに語られた。

以下の文章は当然司馬さんの思い出。Oさんは大竹照彦さん。今ネットで調べたら、最初の新聞社は在日朝鮮人の方が経営されていたと。猪飼野地区ってそもそも在日朝鮮人の方が多い地区だったと思います。でですね、うちのカシオの電子辞書で”第1次世界大戦に飛行中隊で活躍”ゲーリングさんを検索すると、一緒にGoering Reinhardさんのお名前も出て来て、”ドイツの劇作家。小説家。表現主義を代表する一人で、反戦をテーマにした作品で知られる”方であると。要するに、この文章には、ヒトラーさんとゲーリングさんの邂逅の何事かも同時に含まれているのではないかと。もちろんユダヤ人。そういえばzion。ガンダムのジオンは確かzeon表記ですが、安彦良和さんの漫画の中で、zionic、作品中の会社の名前ですけど、という表記があったので。

ですね、で。

で、あのですね、天安門事件を半年後ぐらいに控えた、平和極まりない秋の北京。

だから、おれ以外にも普通に写真を撮っている方はいるのですが。

この時、人民大会堂の見学もしまして。

自由に見学し放題だったのですが(笑)。

"NHKスペシャル 中国人民解放軍"

紅い朱いNHK(笑)。

そういえば、戦闘機組立の条の辺り、何となく妙になってますね。

で。2025062804:33(日本時間)。

and

OP&EDは作詞作曲編曲歌川村万梨阿永野護ご夫妻。

ガクト(ゴミ処刑)の曲の作詞作曲歌はすべて永野護さん。

三枝成章(ゴミ処刑)名義の曲はすべてTMネットワークさん作曲。

矢立肇富野由悠季三枝成章馬飼野康二森口博子鮎川麻弥ニール・セダカガクトゴミ処刑。

映画版含め大河原邦男さん総監督。

で。2024042114:00(日本時間)。

"「勉強しすぎに御用心」第41話『魔法の天使クリィミーマミ』40周年記念 studioぴえろ【公式】"

馬飼野康二松本孝弘ゴミ処刑。

で。2025070110:47(日本時間)。

司馬遼太郎さんが亡くなられて数年後、NHKで放送された”街道をゆく”、の。

"松倉重政のキリシタン弾圧は残酷を極めていました。

"むろん「それを意図して」江戸初期の創建当初かそれ以後に刻まれたものにちがいない。"

あ、人民大会堂ですか?毛沢東さんの肖像が飾られているのは(修学旅行の時の思い出の場所です)。でですね、ここは先に進み、だから。

昭和57年5月1日発行『HOW TO BUILD GUNDAM2』、146ページの目次に出てますが(俺が46年生れ)。

たしかテレビシリーズでは西海岸だった気もしますが「180度解答」があるので、いいのでしょう(笑)。20200805。

※テレビはニューヤーク市でしたっけ?安彦さんのオリジンではたしか(笑)。20211209。

113ページ。"「ひどいもんだ」関羽はあたりを見回した。ここまで二、三百里の間、鶏一羽、犬一匹さえ生きているものは見かけなかった"。

"人形劇三国志 第九話『連環の計』"

"人形劇三国志 第十二話『野望空し 猛将 呂布』"

で、ここで書くのは不謹慎かもしれませんが、最近、木星、あれは禹を守る八匹の竜がとぐろを巻いた姿だといいはっています。雲も竜。だからこう、実体のあるものではないというか。この表紙の赤兎馬も適盧(?劉備さんの馬)も実在し、彼らは竜の化身だった、と言いはっております。

で、あのですね、どんな変換マジックの積み重ねの結果たどり着いたかおぼえていませんが。

これたしか、当時、"八神竜"を言語変換すると第一変換で"やがみとおる"になりました。

"消えろ禹"てモニターに出てきたころですね(笑)。

"三国志 Three Kingdoms 第32話 徐庶、諸葛亮を薦む【日本語吹替版】"

そうそうムー。MU。国連はUNですか?で、MUてのが禹の何かだったみたいですね。南極大陸。あの氷の下なにかあるらしく。UM、有無、産む、ま、倦むもありますが。

そして。

「皆さんに、文学作品のなかをゆっくり歩いてほしいと申します」

we are amaterasu kingdom dimensionsLII。12月 09, 2021

ちなみにわが家の住所は佐世保市島地町7-1ですが、本籍としては島地町33です。で、ですね、原明、はらあけ、HARA・AKE、H・A、ヒトラー・アドルフ…から発展し、今は俺がはずしましたけど、ウチの3階の玄関前に額に入れて飾られてる“書”があったんです(現在原明の家にある)。

「何これ?」と母に聞くと、「私が書の展覧会に出品した作品だ」みたいなことを

これ(ローマ字書きで)、アドルフヒトラー、ADORUFU HITTRA-の組み合わせ文字じゃないか?

佐世保市市民体育館と佐世保市コミュニティーセンター。

24.7月5日、あさのさんぽ・島地山から祇園(光園)小学校へ 9月 13, 2018

で、ここは俺が通った小学校の近所でもあり、その光園小学校(現在祗園小学校)は俺が在学中新校舎になったのですが…。

ただ、本当にヒトラーさん設計として、そんなことするか?という疑問には「ニャ」ではなく「ニヤ」みたいな。で、念のため、そのことによる不便は全くなかったと断言します。校内テレビ放送設備(放送スタジオがある)を備えた当時としては最先端の小学校だったと思います。

で、これは現在の佐世保市祇園中学校区の人たちに。20210921。

これはおれの高校の卒業アルバムの裏表紙(最終ページ)なんだけど。8月 04, 2018

なんとなく変じゃない?

※右側か(笑)?校舎は建て替わってるとおもう(合併の為か、祇園小の体育館は建て替わって当時と向きが変わってる)。20211005。

確かに角度でこう見えるのかもしれんけど、当時の旭中学の存在する場所がないというか。今現在、おれが通っていた花園中学と合併して祇園中学になってるけど、花園中学は廃校で、女子校になるの?で、その光園小学校は戸尾小学校と合併して祇園小学校。 で、とにかく、なんか空間がくっついちゃってる。現在(1990年ころ)の佐世保のようで現在の佐世保でないとか。

※右側中段の壁みたいになってるすぐ反対側におれの父も卒業した旭中学校があるんだけど(その向こう側はアドルフヒットラー!光園小学校、で、これだけのスペースがあるんだから)、が、これは、わからん、何にせよ坂の上だけど、光園小学校はさらにちょっと台上、旭中学校は、運動場とかは、たしか少し低地で、こう見えるのかもしれん。もっと右側、は、ないとおもう。以上閑話休題(笑)。20210921。

九州文化学園小学校・九州文化学園中学校

で。

この二女、多美子さんとそのお父さんと思われる写真の裏には何もなし。

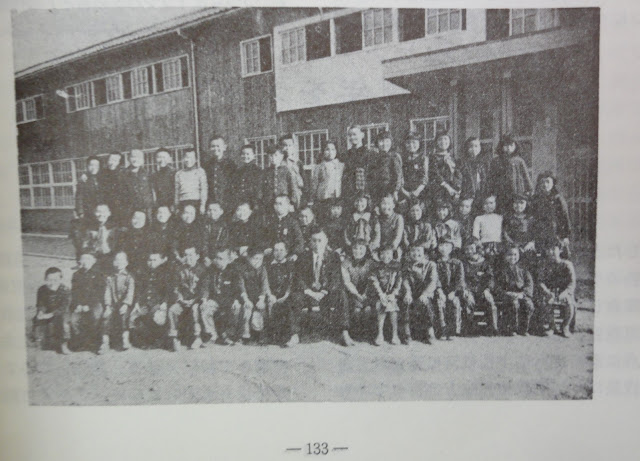

158ページ、第19回卒業生(昭和28年度)、左から3列、下から8番目に永野臣俊さんのお名前が。

麻生歯科医院、院長麻生真さんの広告が。で、また祖父のアルバムにもどり。

T☁15.12. 入営前の記念、としての写真に麻生さんのお名前。

一応、三人の方が胸ポケットに差しているのは万年筆であり、この後20年は存在しないボールペンではないと思うんですが(斉藤さんのは万年筆だと思いますけど・笑)。

アルバムから剥すと丸まってワイドスコープのようになってしまいましたが、これは祖父の

すでに1歳ずれてしまった。あのですね、お二人とも祖父と親交がおありになったようですが。

永野さん。

麻生さん。

この昭和28年度の卒業生、八田淑子さん(6年14組)、姓は違いますが俺の同級生のお母さん、の卒業当時の文章が転載されていまして、で

133(311じゃないですよ当然)ページのこのクラス写真に子供時代の永野臣俊さん、麻生太郎さんがいらっしゃるのではなかろうかと[※おそらく先生の二つ隣り]。で、ですね。

※そういえば、おれの兄は福岡の麻生電子ビジネス専門学校卒です。20210426。

※麻生さんこれは質問ではありません。"AKBゴミ処刑文責俺"に"何がいいんだあんなもん"と吐き捨てられていたのは、選挙対策でオフレコでしょうか?20211209。

原明の家に永野臣俊名義でのお店の広告が載ってた佐世保市関連の本がありましたが、捨てました。8月 04, 2018

そうだ、私信ですが、朴さんのお母さんて朴槿恵さん?11月 17, 2018

"今日、月収15万円の人が税務署から30万円とされて課税されるようなものである。しかも所定の納税をしなければ刑罰をもって処断される。収めても収めなくても生存が不可能というものである。この唐津の寺沢氏がやった凶暴としかいいようのない愚かさは、江戸初期に島原半島をもらって入部した松倉重政の場合にも割れた下駄をあわせたように符合する。"

"島原の乱が起きる四年ほど前から凶作が続き餓死する人が出る一方で、年貢の取り立ては一層厳しさをましていきます。この領主による農民への搾取が島原の乱の直接の原因になったと司馬さんは考えています。"

"空気は圧縮されてすでに熱をおびている、どういう可燃物をほうりこんでも爆発するまでになっていた。"

"寛永十四年十月、代官を農民が殴り殺す事件がおこります、この事件を発端に農民たちの蜂起が始まりました。"

"ともかくも海を挟んで島原、天草が相呼応したのである、日本史上の圧巻といっていいであろう。"

このあと番組は"天草の農民たちは海をわたり島原半島に上陸、島原の農民と合流してかつてのキリシタン大名有馬氏の居城原城にたてこもり・・・"と続くわけですが、ここで一時停止します。

"こんにち萩などでも比較的上級の藩士の屋敷は残っているが、城下の徒歩階級の屋敷が区画ごと残っているのは島原の鉄砲町ぐらいのものではないか。"

"むろんそれらは偶然残っているのではなく、「文明とは秩序美である」ということを頭と身体で知っている住人たちの意思と犠牲によって懸命に残されてるといっていい。"

4.渡来考 9月 01, 2018

①ジパング

ところで、天平の黄金発見。もともと陸奥に黄金があるらしいということはわかっていた気がするんです。だからこそ、そういう探金技術に長けている渡来系の百済王敬福を陸奥守に任命して調査させたんだろうなと。と、思ったら、「考古学の旅」に著者である森浩一さんのお考えとして、その可能性がサクッと書いてありました。

砂金とかは"毛外の民"の人たちには、それこそ民話の炭焼藤太の話のように当たり前にそこにあるものだったのかもしれませんね。だから彼らはそこにこれといって価値を見出していなかった。

「ああ、そんなもの、そこの沢に行けばいくらでも取れるよ」みたいな。

森さんも、敬福から届けられた大仏鍍金の900両の中には、蝦夷を介して入手した、より北方の、もしかしたら(現在の)北海道の砂金も含まれていたかも、と。

聖武天皇と藤原不比等の娘光明皇后のあいだに生まれた唯一の男子で、生後一年で亡くなった某王がいた。この男の子のために建てられた小さなお堂が後に金鐘寺(こんしゅじ)という小さな寺になり、この寺を前身として東大寺が造営されたそうです。

使用された鍍金は大仏のみで10,466両、約430kgとか。

さて、炭焼藤太の話。

「金(きん)?そんなん何が惜しいんだ?裏山掘ればいくらでも出てくんぞ」てな話。

あれは福島(信夫郡)の民話でしたが、「宮城の民話」を読んでいると、栗原という場所の話としてほぼ同じ話がのってました。

でも、今とりあえずその本をざっと読んだだけですが、空海話は「宮城の民話」にはなかったな。

そこまでは高野聖も来なかったのか?まあ、なんでものっているわけじゃないでしょうが。

宮城は鎌倉幕府成立までは奥州藤原氏の勢力圏?それが関係してるのかもしれませんね。

でも、白河の関(今の福島県南方)を越えると、だもんな。

で、高橋千劔破さんの「名山の民俗史」によると、福島と茨城の境にある八溝山(やみぞさん)、ここは古くから砂金がとれることが知られていた。

"白河の八溝黄金神に奉げものをして国司に祈らせると常より数倍の砂金がとれ、遣唐使の資金がおおいに助かった"。

続日本後紀、承和三年(836)の記事に、そのような記録があるそうです。

そして、そこから少し時代がくだりますが、「平泉の世紀」によると。

10世紀末、奥州が唯一の産金地で、国の金の需要はすべてそこからの貢金で賄っていた。

中国の「宋史・日本伝」にも、"東の奥州は黄金を産し"とあり、日本の黄金はその質のよさもあり、日宋貿易の重要な輸出品になっていた。しかし現在その貢金はほぼ途絶えている。

※貢金とは奥州から京都の朝廷(貴族)への献上金でしょうね。

ただ、この"現在"がいつのことだか、現在わかりません。

おそらく奥州藤原氏が東北での地位を確立した後のことではないかと思います。

たぶん書いた時点では少なくとも自分の中ではわかっていたんでしょうが、時間が経過してみると、自分でも何を書いているのかわからない、こうしてみると結構ありますね。

ツイッターに書いていたんで、なんとか文章を簡略化しようとしたのだろう、という言い訳はありますけど。(2013/11/21)

※朝貢貿易の、つうても、ですね。20180901。なんとか文章を(略・笑)。20200806。

「源平盛衰記」の中に、平重盛(平清盛の息子)が陸奥国を支配(実際は奥州藤原氏)していた時の話として。

"気仙郡から1,300両の貢金があり、それを宋から来ていた商人を介し、中国の育王山という霊山と宋の帝室にわけて送った"、そのようなくだりがあるそうです。

「平家物語」では同じエピソードで貢金は3,500両。

ただし、こちらは金の出所が書いてないんですと。

で、その時代の出来事として、奥州藤原三代清衡(二代基衡とも)は10万5千両(四トン超?)の砂金を宋の帝室に送り、7千巻以上の一切経を平泉に輸入したことがあったそうです(もっとも、それが記されているのは百年以上あとに書かれた文章内ですが)。

さすがに量は大げさかもしれませんが、この奥州金と中国の長い結びつきが、のちに黄金の国ジパングとして結実したのではないだろうかということです。

ところで、この「宋史」成立は元朝後期、かなり時代をくだります。

しかし、その「日本伝」は、984年にに入宋した日本僧奝然(ちょうねん)がもたらした「王年代記」など日本側の資料をもとに記され、日本伝としての信頼性は高いそうです。

で、この奝然が渡宋の時同船した宋の商人の話で、公卿が彼にお土産に金を持たせたいけど手持ちがないから奥州に貢金の催促をしたという話があるとか。

②習合

そうそう、歴史は勝者がつくるといいますが、たしか中国の王朝の正史って前王朝を滅ぼした次の王朝がつくるという伝統?があったと思います。もちろん自分たちの正史も自らはつくらず、いつか天命あらたまり自分達を滅ぼすことになる誰かさんに任せると。

完全記憶たよりなんでちょいと不正確ですが、自らの滅亡も予め織り込みずみって考え方、凄いことかも。

まあ完結した正史をつくろうとしたら終わらんことには、でしょうね。

それに資料は基本その王朝が作成したものを使うんでしょうし。

蜀の官僚でもあった陳寿が(一度官を退いたみたいですが)晋の官僚として「三国志」を書いたように、王朝は滅んでも官僚は引き続き次王朝に仕えて連続性はそれなりにあったとか?

現実問題、上から下まで総とっかえしてたら動くもんも動かん気もしますし。

なにげに官僚の保身の一環としてそういうルールを自らつくったとか(笑)。

前王朝と同じ轍を踏まないためにも前王朝を知り尽くした我々の知識が必要ですよと。

もっとも「晋書」はずっと後世の唐の時代、「宋史」も元の後半に成立ですけど。

さて、話は天平の世にもどります。

同じ信仰を持つ人々や、その人々が持ち寄る財物や労働奉仕を当時知識(智職)と言ったそうです。

聖武天皇が河内国を訪れた時、そこに住む渡来系の人たちを中心とした知識で造立された智職寺や毘盧舎那仏(びるしゃなぶつ)を拝して深く感銘。

"そうだ、この国の知識を結集して大仏を造立しよう。"

聖武天皇はそう思いたったそうです。

ちなみにこのくだりは岸俊男編「古代国家と日本」を読みつつ書いています。

で、仏教渡来以前の信仰を基層信仰(神祇信仰)というそうです。

で、708年に秩父郡より初めて銅が朝廷に献上された時、"これはわが国の神々のおかげだ"と、主に中央の貴族のみなさんでしょうが、そう口々に言っていたそうです。その風向きが変わるのは、仲麻呂登場の契機ともなった、藤原四兄弟も亡くなった737年の天然痘の大流行とか。

そのときの詔に、"病気がものすごく流行っているから神に祈りを奉げ続けているけれど、いまだに何もしてくれない"と、日本の神々に対する不満が露骨に表明されているそうです。

ただ、「古代国家と日本」の訳文?では"神仏に祈り祭れども"となっています。

日本の神々のみに不満を言っていたわけではないみたいです。

この頃はまだ神仏の神の方に苦情の伝え先のアクセントがあるということでしょうか?

続く740年、九州で藤原広嗣の乱発生、で鎮圧。

この時、伊勢大神宮に戦勝の祈願、そして乱鎮圧後その感謝を奉幣し、同時に諸国に命じ、観世音菩薩像一体の造仏、観世音経十巻を書写させたそうです。

さらに鎮圧前、持節大将軍大野東人をして宇佐八幡宮に祈らせているそうです。

このあたりで神仏がいよいよ拮抗してきた感じですか?

で、よくよく読んでみたら、"宇佐八幡宮に祈らせて"ではなく、"宇佐八幡神に祈らせて"と書いてありました。で、この八幡神への祈願が反乱鎮圧に結びついたという認識が朝廷にもあり、翌年、宇佐八幡宮に(仏教の)経典が奉納され三重塔が作られたんですと。

神と仏の習合がはじまりましたか?

で、749年、初めて黄金が献上された時。

聖武天皇は造立中の大仏に三宝(仏・法・僧)のおかげで黄金がみつかったと喜びを伝え、さらに自分は三宝のしもべで、仏教こそ国家守護の大本であるという考えをしめしたそうです。

で、この大仏造立から、日本の神々は仏を護り従う存在だという神仏習合思想が本格的に広がりはじめるそうです。

ところで、「仏教民俗学」によると。※山折哲雄さんのご本です。20180901。

明治四十年、大仏殿修理のために数ヶ所穴を掘ったところ、そこからさまざまな遺宝が出てきた。

そしてそれら宝に混じって歯と骨の断片が発見された。

聖武天皇は葬儀は盛大であったものの、どのように葬られたのか実はよくわかっていない。

しかしその歯と骨はすぐに行方知れずとなった。

そうです。

③渡来

当時、今の山口県や対岸の北九州のあたりには(おそらく)新羅系の渡来氏族が多く住んでいて、そこは銅を産する地でもあったそうです。で、大仏にも山口県産?の銅が使用されていることは確実である。つまり、かれらは銅鉱山開発の技術者集団ではなかったかと。

ならば百済系の百済王(くだらのこきし)氏、奥州で金を発見した陸奥守敬福の出身氏族である、が、金産出の技術者集団ではなかったのか?てのは無理?

「帰化人と古代国家」を読むと。

鋳造は新羅・加羅方面から渡来したらしい秦(はた)氏と新羅人によって、その技術が日本に伝えられたと言われているそうです。ただ、彼らは主に銅を加工し、鉄の鍛造は五世紀末に渡来した百済系の人たちによって行われていたみたいです。

ちなみに新羅人が新羅から渡来したのは当然ですが、秦の始皇帝の末裔と称した秦氏が新羅・加羅方面から渡来したと考えられるのは、中国の「北史」や「梁書」などに、新羅について"ここは秦人が住むところだから、わが国と言語風俗が似ている"という記述がある。そして、それより以前の「魏志」にも"新羅の言葉はとなりの百済にではなく秦人に似ている"とあると。

そして、もちろん日本国内で、秦氏がいた地域と新羅系瓦の分布がかさなるそうです。

※中国の史書に出てくる秦人とは、もちろん、ではないかもしれないけど、中国最初の帝国を作った秦国に住んでいた人たちの末裔のことでしょう。で、"加羅"をさくっと流してますが、加羅も羅がついてるから近い地域なんだろうな?みたいな。今、よくわかりません。(2013/11/23)

なにげに長崎県の松浦も末羅とか。(2014/06/21)

で、以下のことは天平の世から少し時代が下り、七世紀はじめのことです。

「隋書」の中に隋の使節の渡航の経路として、"壱岐、対馬、竹斯(筑紫)、秦王国、十余国、海岸(難波)"と書かれていて、この秦王国とは周防国の同音異字。

そしてこの史書の記事では、その秦王(周防)国に住んでいる人たちのことが"自分達と同じだ"と書かれていて、これは「隋書新羅伝」の表現と重なると。

ところで百済王氏。

この氏族は、上記の五世紀末に渡来したという百済系の人たちのことではない。663年の百済滅亡時、日本にいた最後の百済王義慈王の二王子のうちの一人、禅広王が持統天皇に百済王の姓を賜ったことによるそうです。桓武帝など天皇家とのつながりも深く、敬福以外にもこの氏族からは陸奥鎮守府将軍としての活躍が目立つとか。

今、「帰化人と古代国家」を抜き出しつつ読んでいます、それによると。

日本と朝鮮が"同源同祖"ということはない。

その理由はさまざまだろうけど、鮮烈な異文化を保持した人たちが自らの意思で日本に来て、新しい文化を日本にもたらした、日本王権もそれを積極的に受容した。

そして長い年月をかけて、彼ら帰化人は私達日本人の祖先そのものになった。

なぜ渡来人と言わず帰化人と言うのかや、このあたりに関しましては詳しくは平野邦雄さんの「帰化人と古代国家」を読んでいただければ。

※なぜだったか、すっかりわすれました。(2014/06/03)

で、"あ、なるほど"と思ったのは、向こうから人がくるだけではなく、日本(倭)から百済などへの帰化も普通にあったわけですね。倭人で百済の官位をもつ人も多いそうです。

で、七世紀末、隋や唐帝国の出現、新羅による半島の統一、日本も古代国家を形成という段階に入り、安定した政府と外交関係を背景に、その交流は人々の移動・移住から外交使節団の往来に変わったのだろうと。

ただ、僕の読み間違い、要約するときの意味のとり違えなど普通にありえるので、くどいですが正確には原書を。

④使節

「平泉の世紀」によると、伝承であろうが、「日本書紀」に七世紀半ば越国守安倍比羅夫が二百隻近い艦隊を率い日本海を北上、行く先々に郡を建て渡嶋(北海道)の蝦夷郡に及んだとの記述がある。しかしこの安倍比羅夫は三年後の白村江の艦隊司令官で、おそらくこの艦隊がそうであり、これはその軍事演習であるとも考えられるそうです。

で、これは「天平の時代」によると。

実行はされなかったものの、唐の安史の乱のとき、藤原仲麻呂は渤海国とともに新羅を挟撃する計画を立てている。

そしてその派遣将軍の中に敬福の名がみえる。

百済王氏が陸奥鎮守府将軍として活躍というのは、来るべき対新羅戦の軍事演習て意味合いも少しはありましたかね。

660年の百済滅亡後、百済王国重臣鬼室腹信(きしつふくしん)は日本に亡命。

そして日本にいた百済王義慈王の二王子のうちの宝璋王を立てて国家回復を計るも、両者の間は上手くいかず、彼は宝璋王に殺される。

そして宝璋王も白村江での大敗で唐の捕虜となり百済復興の夢は潰える。

このとき日本にいたもう一人の王子、禅広王の孫である敬福には強い思いがあっても。

白村江の敗北と、同時期高句麗が滅んだことにより、特に百済から王族から庶民にいたるまであらゆる人たちが日本に渡来した。

そして日本は唐・新羅連合軍の来襲をおそれ国防を強化、それにともない国家権力も強化。

同時に唐や没交渉に近かった新羅との文化交流にも積極的に乗り出す。

な流れでしょうか?

唐との交流は白村江の敗戦の後、天智天皇の十年間がもっともさかんで、唐から六回、日本からは三回使節が使わされている。

新羅とも天智以降三代のあいだに、それ以前には皆無に近かった僧の往来が増えた。

この時代の小金銅仏や北九州で発掘された新羅瓦をもつ寺院、京都妙心寺の梵鐘などに、今もその交流がうかがえるそうです。

そして、ここから遣唐使の時代が本格的にはじまります。

遣唐使は絁(あしぎぬ)や綿、布などを、その身分によって規定の数量入唐費用として支給されたそうです。

ちなみに入唐費用と言いますが、この支給品は旅装の品ではなく、(唐での生活費?)唐土での私的交易のための対価であろうと。で、同じ理由で各々私物を持ち込んだであろうが、船の積載量には当然限界があるために、その量は制限されただろうとのことです。

「空海の風景」に、空海の時ではないが、第九次遣唐使は唐から絹を二十五疋と時服を毎年支給されていた、しかしこれだけではとても食べていけない、というような記述がありました。

で、話をもどして、これとは別に唐滞在中のいろいろな謝礼、唐土内の旅行の費用などのための"土産"として砂金や日本産の貨物があったそうです。

あ、また読み間違い、土産品の意味で"土物"でした。

で、この“土物”というのがこれまた身分によって各々支給されたのか(僕には)よくわかりませんが、“土物”として普遍的なのは砂金で、遣唐使は中国の市中で砂金を銅銭に交換したそうです。

その砂金は大宰府に貯蔵されていて、砂金と綿は重さの割に高価で船荷に適していたと。

が、最後の遣唐使(838)のとき、長安での外国人の交易はすでに禁じられ、錦や絹、金なども禁制品になってしまっていたそうです。大使一行は長安で私的交易ができなかったため、楚州までくると残りの人員がいた揚州に人を遣わしまとめて売買しようとしたそうですが、しかしそこでも勅断の品を買った、売ったとしてひと騒動がおこったそうです。

⑤費用

「帰化人と古代国家」によると。で、おそらく最後の遣唐使の時の記録だと思うのですが、砂金大一両は小三両にあたり、銅銭として九貫四百文にあたったそうです。この時入唐した僧円仁は滞在中途で日本から砂金の補給を受けているとか。

で、ちなみに唐から支給されていた、毎年一人当たりの絹二十五疋と時服。

ネットで調べたら、一疋で二反。もしかしたら時代地域により規格に変動があるのかもしれませんが、現在だいたい一疋20メートル強くらいみたいです。

※一疋20メートル強とすると、絹二十五疋で500メートル以上?

随分、長いような、とも思いますが、生活費と考えるとそうでもないのか?(2013/11/24)

で、これまた時代によりその重さに変動はあるみたいですが、銅銭千文(枚)で一貫だと。

で、当時の唐の一文が現在の日本円でいくらくらいかというのは"?"です。

※つまり砂金大一両が9400文、が、そもそも"砂金大一両"がなんでいきなりでてきたのか?今となってはよくわかりません。と、今書きましたが(2013/11/24)

あ、遣唐大使が帰国に先立ち、留学層に東絁三十五疋、砂金二十五大両などを学問料として与え、円仁ら長安にこれから行こうとするものにその資として金二十大両を与えた、とちゃんと書いてありました。

あと、先に書いた、留学中の円仁らに学問料として新たに届けようとした砂金二百大両が行方不明になる事件もあったみたいです。

※留学期間は二十年以上てのが普通だったはずです(2013/11/26)

留学僧惟暁(ゆいぎょう)らは法衣を作った料として絹、そして縫手の功銭として計一貫七百文を支払い、惟正(ゆいしょう)らも坐具を作るための絁と作手の功銭に五百文を支払った。

ただそれが何人分とか、詳しい事はよくわかりません。

で、遣唐大使も寺の一閣の修築料として銭五十貫を寄進したりしてるみたいです。

東野治之さんの「遣唐使船」によると、804年の遣唐使では大使副使以下砂金を支給されて渡唐している。

額は大使二百両(もちろん大でしょう)、副使百五十両で、つぎの838年の遣唐使でもほぼ同額が与えられていて、おそらく制度化されていたのだろうとのことです。

で、現存する資料での確認はできないが、この支給制度はそれより遡るかもしれないと。

ところで、大仏造立時。

唐から黄金を輸入するための遣唐使が計画されたという伝承がある。

しかしこれは一概に伝承とは言えず、正倉院文書に746年に遣唐使を任命したと読める記載があり、「懐風藻」という漢詩集の中に、ちょうどその頃石上乙麻呂という貴族が遣唐大使に任命されながら取止めになったという記事があるそうです。

そして749年、日本国内には存在しないといわれていた黄金が発見された。

正史を読んでいるとこの発見は本当に突然のようだが、おそらくもっと早くから黄金の探索を全国規模でおこなっていた可能性がある。

敬福も黄金発見まで通算六年以上陸奥の国司を務めている。

遣唐使が中止になったのも国内での産金の目処がある程度ついたからではないかと。

⑥海

安史の乱。どうやらこの乱勃発直後、日本にその情報は全くもたらされていなかったようです。

乱勃発から三年後、渤海国から帰国した小野田守により、"官賊両方からの強い援軍要請への対応に渤海国が苦慮している"など、初めて乱の情報が日本に伝えられたそうです。

で、その波及をおそれて大宰府に厳戒態勢をとらせたと。

もしかしたら幻となった渤海国との新羅挟撃計画は能動的作戦計画ではなかったのかも。

そういえば、いきなり話はかわりますが。

遣隋使小野妹子を送って来日した隋史裵世清(はいせいせい)は晋以来の名家の出で、唐に変わっても順調に出世しているんですと。

あれですかね、帝国内の実力者が内側から帝室を倒すのか、まったく無縁なところからやってきて倒すのか、変わり方もちょっとはその辺に影響するんですかね。

確か隋を滅ぼした唐の李氏は、もともと隋の煬氏と共に北周(隋に滅ぼされた)の有力貴族で、姻戚関係にあったはずです。

で、また話はかわりますが、遣唐使船の強度の話です。

僕だけではないと思いますが、遣唐使船はよく難破してるイメージがあります。

で、これは中国や朝鮮とくらべての、当時の日本の造船技術の未熟さが遣唐使の遭難の多さにつながったと言われています。

技術の未熟は確かにそうかもしれない。

しかし、中国が船での遠隔地貿易にのりだすのは唐末以降のことで、この当時、外洋航海、しかも定員百人以上の大型船を作る技術は、もしかしたら中国や朝鮮にもなかったのかもしれない、とのことです。

渤海から日本への使節船は多くて百人程度。

新羅使も一隻百人くらい。

しかし、例えば777年の日本の遣唐使は五百人以上が四隻に分乗。

つまり一隻平均百二十五人オーバー。

そして帰路の嵐。

行動をともにした二隻のうち、唐の使節が分乗した第一船に船が二つに割れるなどの被害が集中したのは、百六十人の乗員と答礼品などその荷、重量過多に原因があった可能性も高いそうです。

で、さらに、遣唐使は渡海に有利な季節風が吹く秋を何故か無視、わざわざ台風シーズンの夏を選んで日本を出発する。

これは気象の無知からではなく、長安での正月の朝賀の儀に参列するよう唐側に期待されていたからかもしれない、とのことです。

その時期に日本を出発すれば、ちょうどいい頃合いに長安に到着する。

さらにそこからの渡航の前倒しは、保護接待する唐の負担が増える。

日本と渤海とは上手く季節風を利用して行き来していたそうです。

⑦まとめはここまで

そうそう、それを遡ること六十年、717年の遣唐使が(おそらく)長安での買い物の許可を皇帝に求め、"輸出規制品以外"という条件で許されたという記録があるそうです。長安には世界の物産が集まる官営の市があるも、外国人はそこでの買い物は許されていない。

そしてこの三年前、714年には皇帝の勅で高級織物や黄金、鉄など(あと数点)輸出禁止されている。

※この官営の市での買い物が許可されたのか?正確なことは今わかりません。(2013/11/26)

あれですかね、この勅による金輸出禁止を受けて、国内での金探査が急務になりましたかね。

この禁止が正確にはいつからいつまで続いたのか?

どれほど厳格だったのか?

それは僕にはわかりませんが、唐からの金輸入がその時点で絶望的だったとしたら、聖武天皇の、大仏鍍金用の金枯渇への悲嘆と749年の発見時の歓喜がよくわかるような。

その時の聖武天皇詔

此の大倭国は天地の開闢より以来に黄金は人国より献ことは有れども斯の地には無き物と念えるに聞看す食国中の東の方陸奥国守従五位上百済王敬福い部内の小田郡に黄金在りと奏して献れり此を聞食し驚き悦び貴び念おさくは盧舎那仏の慈み賜い福わえ賜う物に有と念え受け賜わり恐り

↑で、いいとおもうんですけどね(笑)。20180901。

ところで、この報をもたらしたであろう、717年の遣唐使は翌718年帰国。

「蝦夷と東北戦争」によると、同年、陸奥国を現在の福島県域である石城国、石背国、そして蝦夷対策の最前線としての陸奥国に三分割。

翌719年、特定の国の守をして周囲三、四カ国を管轄させる按察使制度が発足。

そして720年、(小)陸奥国で史上初の蝦夷の大反乱がおきる。

予断は持ちますが、これはさすがに対応、展開速すぎでしょうか?

でも仮に749年以前から、日本の人たちが蝦夷の人たちから砂金を入手していたとしても、そこがその頃は蝦夷の"国"だったとしたら、聖武天皇がいう黄金は"大倭国は天地の開闢より以来斯の地には無き物"てのと別に矛盾はしませんね。

そういえば、「遣唐使船」によるとですね。

マルコポーロより以前、イスラムアッバース朝に仕えたイラン人イブンフルダ-ズビフによって九世紀後半に書かれた「諸道路と諸国の書」の中に、"シーンの東にワークワークの地があり、そこには豊富な黄金がある"みたいな記述があるそうです。

さらに、印刷技術が発達する前、書物を手書きで写していた頃、日本が中国の書物を書き写した写本には似たような形の漢字への書き間違いが多い。

でも敦煌や西域の写本では同じ音の漢字への書き間違いが多い。当時の日本人(貴族や僧侶官吏が主ですかね)には、すでに中国語は耳ではなく目から入っていたのだろうと。

さらにそういえば、これは記憶たよりで書きます、「街道をゆく」でだと思いますが。

最澄も渡唐時、通訳をつれていった。

で、この通訳の人、最澄と唐の僧侶との通訳、教義についての質疑とか、の仲立ちをした結果、最終的に、天台宗を日本にもたらしたのは最澄ではなく自分だ、という考えにいたった、という話を読んだような。

これに対する司馬さんの結論は。

"たしかにそうともいえるのかもしれない。"

"ただ、別の考え方をする人なら、決してそうはおもわない、というだけのことだ。"

だったような。

◆Chríst・lìke《性格・心が》キリストのような. [リーダーズ英和辞典第2版より]

◆み【身】(古形ムの転)⑥その人の生き方。⑦人の全力。まごころ[広辞苑第六版より]

8月 15, 2019 皇国ノ興廃此ノ一戦ニ在リ、各員一層奮励努力セヨ

で、あのですね、ロシアの人たちへの悪口で、彼らは一度やって来ると、の様な話があったとおもいますが、モンゴルはモンゴル、中国東北地方は中国東北地方、北朝鮮は北朝鮮、北海道は北海道。

北方領土問題の解決は、kingdome come。

8月 16, 2019 cry me a river

おれも新制高校の時とかに聞いたことあるので。11月 08, 2018

常識なんでしょうけど。

そうそう、柔道ってその耳でいいの(特にトップの現役が)?9月 24, 2018

井上靖さんの自伝的小説というのを読んでて思ったんだけど。

井上さんの耳、右側は普通だと思うけど。

おれも一応高校の体育で。

ラグビーも。

一応←重要(笑)。

ラグビーってあんなにトロかったっけ?9月 18, 2018

全日本だかなんだかの映像をちょろっとみて思ったんだけど。

監督も含めて頭の悪さが顔に出まくってるし。

サッカーも。

美談、珍談、奇談、感じ、頭が悪い、幼稚な、タレント養成所の、生徒みたい。

早送りも完璧なカット割りも特撮も、もういいぞ。

わるけりゃわるいで実力本位。

後腐れないのはこれが一番、何かとゴミは皆殺だよ。

どうなるんだろうね。

あのですね、これ出来るなら、見世物として少々見てみたいですが、"コイツ等"は、人外魔境会議で"絶対に許すな"確定なので確実に酷い死に方をすることでしょう。

あ、スポーツライターだか辛口コメンテーターだかで似てる感じのゴミ処刑いるね。

↓

なんかねぇ、いい拷問あるんだよ、コンクリートの壁に死ぬまで全力疾走させるって。

すぐに誰か分らなくなるそうだから、他力変形好きなオマエ等にちょうどいいんじゃない、その機会があったら。

"日本人"では自称100メートル9秒台の奴とか、2019年度男子ラグビーサッカー日本A代表監督含め全員とか(ラグビーは2015年からワンチームなんだろ?サッカーは、正確には、うちの長谷部誠と本田圭佑待ち。)。

↑

↓

但し、ラグビーサッカーコーチスタッフは違う、ここが最優秀じゃないと、対戦相手に失礼通り越したシャレにならない迷惑がかかる(この文章が、十分失礼だとおもいますが、理解していただけると信じます。)。←20200523。

"日本代表"に何の興味も無い。

"02 Video Killed The Radio Star"

"03 Kid Dynamo"

"04 I Love You (Miss Robot)"

"05 Clean、Clean"

"06 Elstree"

"07 Astroboy (And The Proles On Parade)"

"08 Johnny On The Monorail"