amaterasu kingdom dimensionsⅤ-35-9-坂の上の雲 第7巻 182-352ページ / AKIRA PART 5 ケイⅡ 252-343ページ。

ブヒブヒズラタクズラタクズラズラタクタクズラちゃんズラズレカワイイつんく♂3猫ひろし"後輩"偽物&家族陰間に処刑ズ&フワちゃん(餓死)明石家さんま(頭後部に銃弾3発)ラジオ同類項(頭後部に銃弾3発)大森靖子(破砕機)富野喜幸同類項ありぼぼ同類項(青酸カリ)偽鞘師里保出演ドラマ偽工藤遥出演ドラマライブ出演者(ハンマー)モーニング女学院出演者(ハンマー)含佐久間宣行同類項(ハンマー)ラベンダー演パクバンド(後ろから後頭部にボーガン)同類項(後ろから後頭部にボーガン)Matt(脳内臓爆弾爆裂死)木村拓哉(轢死)加藤浩次(Sliced Minced Sausages)佐藤浩市(コンテナで海中吐く)つんく♂さんズ(被爆実体験伝承者気化爆弾死)TOKIO(チェーンソー)沢田研二(ガソリン草刈り機)松浦亜弥(圧死)三浦知良(焼死)中川翔子(バール)ナンチャラ流星(バール)小野伸二(煮て焼いた)長嶋敏夫松浦鉄道運転手(銃殺)中村法道前長崎県知事(煮て焼いた)田上富久前長崎市長(焼いて煮た)宮島大典現佐世保市市長(焼いて煮た)玉木雄一郎(女好き野口聡一に突っ込みつつ焼死)野口聡一(女好き玉木雄一郎に突っ込まれつつ焼死)高橋良輔(コンテナ出航)吉永小百合(キュ!)スカトロバアサン小池百合子(キュ!)ユニコーン(水死)グレイ(ガス中毒死)TMレボリューション(電気椅子死)ムロツヨシ(ビルの15階から転落)堺雅人(ビルの31階から転落火葬)小泉純一郎(轢死)山崎育太郎(切断死)菅義偉(左顎から右頭頂部へ銃弾通過)松本人志(日本国内焼却処分)忌野清志郎(日本国内焼却処分)浜田雅功(日本国内で焼却処分)ココリコ(日本国内で焼却処分)庄司智春(縦に二分割)前原ナンチャラ(横に二分割)近藤真彦(ジッポライター引火で焼死)田原俊彦(フルスイング)野村義男(フルスイング)あべこうじ(炭疽菌)安倍昭恵(サリン)十三代目市川團十郎(13階から地獄にお引越)草彅剛(同類抗)城島健司(ケツから串刺)松井秀喜(口から串刺)香取慎吾(火葬)山本太郎(火葬)れいわ新撰組(火葬)山口智充(水葬)甲本雅裕(火葬)中村獅童(火葬)宇梶剛士(水葬)ささきいさお(水葬)ビビる大木(土葬)木村祐一(土葬)三谷幸喜(土葬)加山雄三(君はミキサー)谷村新司(君はミキサー)雲南内村ナンチャラ(君はミキサー)吉田拓郎(君はミキサー)吉田栄作(君はミキサー)モモクロ(みんなミキサー)宇多田ヒカル(君はミキサー)松本(切断)哉&同類工(引き延ばし切断)頁出川哲郎(水没49秒10秒インターバル6回目のチャレンジ直前に頓死)内山信二(水没49秒10秒インターバル6回目のチャレンジ中に頓死)あおい輝彦(脳脊髄液垂れ流し)真野恵里菜(脳脊髄液垂れ流し)ジミー大西(縦分割)村上ショージ(縦分割)ドリカム(横分割)aids中山雅史(横分割)北澤豪(横分割)キンキキッズ(心臓爆裂)小泉進次郎(血液何リットル抜けるだろう)茂木敏充(日本時間2025100919:5742秒命乞い開始28.5秒後おケツに大穴終了)大野雄二(焼死)宮崎駿(焼死)細野晴臣(焼死)上祐史浩(サリン)佐藤優(サリン)ジャニーズニュース(圧縮)片山さつき(1体5分割)同類項ゴミ処刑済含処刑済。

そうそう、不倫相手初恋の人初めての人などとか忘れてるな(笑)。つうても何で此奴等ここまで同じ顔同じ体形同じ言動になれるのかね?劣等人種的特徴?当然皆殺。

で。2025110203:10(日本時間)。

例えば(例えば)高橋啓介さんなど(笑)にご迷惑をおかけしますが、中村悠一同類項含ゴミは処刑ズ。

で。2024061922:22(日本時間)。

amaterasu kingdom dimensionsⅣ‐26-1-世に棲む日日 第3巻 1-157ページ。※そう言えば、つい先日の朝っぱら車で出かけ帰って来て家横の駐車場に車庫入れしてたら、若い女二人組が俺の前を、突然、キャハハハハと言いながら通過し、で、車をからぶきとかして、"さて上に上がるか"て時に、また突然キャハハハハと甲高い声が鳴り、"うわっピストン運動だよ、マジU(略)A"と思ったら、二人組の片割れが独りだけで満面の笑顔でキャハハハハと言ってて、そりゃ思わず気色悪と心の声突破して声に出ちゃったよ。ゴミズは処刑ズ。俺を嘘つきにするなよ。2024061906:44(日本時間)。

で、これまたお約束と申しましょうか。2024060315:21(日本時間)☺️

からの連想で。

火力発電ですかね(※"スリーマイルが"、イケますかね・笑。2024061807:02/日本時間)?『MANCHUKUO The Dawn of a New Era in the Far East(満州国 極東の新時代のあけぼの)』1932年。

で。2024061719:52(日本時間)。

で。2024061805:33(日本時間)。

"【全篇】『海軍火薬廠 運動會 昭和八年 昭和九年』1933-1934年|「フィルムは記録する」より ‘Film IS a Document NFAJ Historic Film Portal’"

"【全篇】『MANCHUKUO The Dawn of a New Era in the Far East (満州国 極東の新時代のあけぼの)』1932年|「フィルムは記録する」より"

"【トークイベント】「磁気テープ映画のデジタルファイル化と保存について」(「[緊急フォーラム]マグネティック・テープ・アラート:膨大な磁気テープの映画遺産を失う前にできること」にて実施)"

松山英樹ゴミ処刑。

で。2024061712:41(日本時間)。

"【超簡単いわしのさばき方】鰯のぬた&いわしの卯の花和え、道場六三郎の家庭料理レシピ#18"

"【超美声!道場が唄う!そうめんと食べたい夏野菜】茄子のオランダ煮、道場六三郎の家庭料理レシピ#19"

で、(江戸時代は)吊り橋?は見受けられませんが(笑)。2024061721:43(日本時間)。

で、古川緑波さんは、これが当たり役ということかもしれませんが。2024061806:17(日本時間)。

で。2024012309:10(日本時間)。

"電子の技術ーテレビジョン 東京シネマ1961年製作"

で。2024012309:14(日本時間)。

この二女、多美子さんとそのお父さんと思われる写真の裏には何もなし。

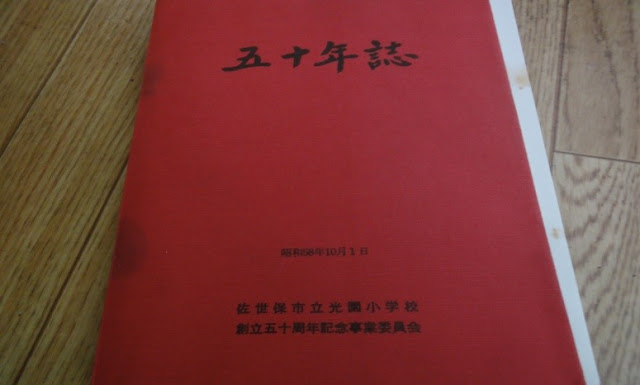

158ページ、第19回卒業生(昭和28年度)、左から3列、下から8番目に永野臣俊さんのお名前が。

麻生歯科医院、院長麻生真さんの広告が。で、また祖父のアルバムにもどり。

T☁15.12. 入営前の記念、としての写真に麻生さんのお名前。

一応、三人の方が胸ポケットに差しているのは万年筆であり、この後20年は存在しないボールペンではないと思うんですが(斉藤さんのは万年筆だと思いますけど・笑)。

アルバムから剥すと丸まってワイドスコープのようになってしまいましたが、これは祖父の

すでに1歳ずれてしまった。あのですね、お二人とも祖父と親交がおありになったようですが。

永野さん。

麻生さん。

この昭和28年度の卒業生、八田淑子さん(6年14組)、姓は違いますが俺の同級生のお母さん、の卒業当時の文章が転載されていまして、で

133(311じゃないですよ当然)ページのこのクラス写真に子供時代の永野臣俊さん、麻生太郎さんがいらっしゃるのではなかろうかと[※おそらく先生の二つ隣り]。で、ですね。

※そういえば、おれの兄は福岡の麻生電子ビジネス専門学校卒です。20210426。

※麻生さんこれは質問ではありません。"AKBゴミ処刑文責俺"に"何がいいんだあんなもん"と吐き捨てられていたのは、選挙対策でオフレコでしょうか?20211209。

原明の家に永野臣俊名義でのお店の広告が載ってた佐世保市関連の本がありましたが、捨てました。8月 04, 2018

そうだ、私信ですが、朴さんのお母さんて朴槿恵さん?11月 17, 2018

で。

※あのですね、17歳の原節子さんの映画をみてて、お顔を確認することなく思ったのですが、石井さんてお父さんでしょうか?20210909。

あのですね。コピーじゃないとこうなってしまうんですね。8月 16, 2018

これは佐世保の人、詳しい人じゃないと感覚わからないでしょうけど、日本(世界)全国わりと、つうか、全部か、同じことだと思います。8月 16, 2018

おれが小学校のとき?この写真集の編集を担当した坂本文彦というのがおれのおじ(母の弟)です。で、基本は一緒です。山火事は?と、思いの外というか、全くに近く家が燃えていない。官庁街とかのみ。

勝ちが見えすぎた今、造船の施設は自分たちが使うつもりだったから、とか、ありますが。

わざわざ雨の日を、とおもったら、何で読んだんだったか、焼夷弾はナパームだから水をかけるとさらに燃え上がると。が、一目瞭然。ナパームではない?

※そうそう、そうなら、バケツリレーって油を注ぎ込む訓練ですね(その筋の方たちは知ってただろうに・笑・20211205)。

※分りづらいですが、市役所のすぐ裏の山の方は全く無傷。20210714。

でですね、またもやなんでたどりついたのか?この水月というお名前からだったとおもうんですが、うちの電子辞書(カシオ)で調べてたら、桜井駅の別れにたどり着いて。楠木正成・正行(まさつら)親子決別の地と。だからですね、誰かが(※記録書類上。20210714)亡くならないと形がつかない。ということだろう、とはおもってたのですが(人生のやり直し、充分酷いことだとおもいます。20210715)、例えば長崎は浦上のキリスト教徒の方と特高の方が亡くなった。だから、佐世保かもしれない、調べれば官庁街とか以外で亡くなったのはみなさん創価学会の方。もちろん。”たとえば”で。そして、ゴミ。

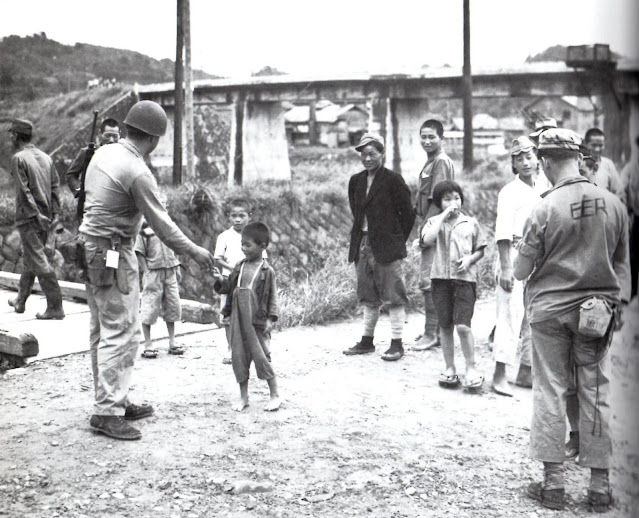

「占領軍が写した終戦直後の佐世保」より、ですが。8月 16, 2018

でですね。8月 17, 2018

あのですね、永野家のみなさんがこの写真集には随分、といううわさがおれの中でありますが、あのメガネの男性は戸田城聖さんでは?

※オーバーオール?の男の子は臣俊さん。赤ちゃんは多美子さん。20180914。

でですね、有名な話だと思いますが、江戸で大火があり、焼けだされた方たちが、その瓦礫で、だけじゃないでしょうけど、信徒の方、門徒の方という言い方でしたか?自ら海を埋め立てたのが築地の始まりだ、と。あのですね、東京大空襲の瓦礫、どちらへ?ヒロシマナガサキはもちろんですが。あと、アニメの影響ですけど、建物は全て吹き飛ばしても、地形は変わらんのかい、と。山火事も。

現実だ、ということでしょう。8月 17, 2018

ありがとう。

ありつつ。2024012309:16(日本時間)。

※で、そうそう、いい前フリになった、か、どうかは定かではありませんが(笑)。

Jimi Hendrix The Last 24 Hours 2023/09/25 19:40

目標処刑人数30億人。

で。2023092522:06(日本時間)。

Operation "May the Force be with you"(lol).

で。2023092608:55(日本時間)。

細野晴臣忌野清志郎堂本剛同類項ゴミ処刑&ゴミ処刑済。

松本孝弘ブライアン・メイ同類項ゴミ処刑&ゴミ処刑済。

で。2023092608:33(日本時間)。

そうそう、俺は"ヘンドリクスさんのおばあさんは日本人"と布袋さんの本で読んだ記憶がありますが("ジミヘンさんの顔は褐色の肌を黄色に代えりゃそのまんま所謂日本人だもんな"とか書きましたが)、wikiによると。

で。2023092608:37(日本時間)。

"Carpenters at the BBC-1971"

戦後を生き抜いた谷口稜曄さんの映像は当然みました。

で。2024012309:40(日本時間)。

"人を、まちを、住まいをつなぐ ~神奈川県住宅供給公社事業紹介~"

"“みらいへのプロジェクト”多世代が集う交流拠点「相武台団地」"

"みんなでつくる里山団地 ~二宮団地の暮らし方リノベーション~"

で。2024012309:43(日本時間)。

こうしてみると中国の城壁のように見えますが。

from 余湖くんのホームページより、で、時代はまだ徳川時代初期から中期に移ろうかという頃だったと思うので。

蓮池の水が抜いてあるか、枯れており、その向こう、田川にかけての武家屋敷がまだ造成されてない頃だったら、あり得るかと(地平線の感じは土地勘ないし、分かりません・笑)。2024012310:06(日本時間)。

拉致被害者、家族全員死刑つうことで。そーいえば、被爆二世、三世、四世、ン世、優生保護法(連合国占領下の日本、そんなファッショ極まる問題法案GHQは何考えて通したの?押し付けられたんじゃない?日本国憲法同様・笑)、楽して金盗ろうと必死だね。処刑されるまで真っ当に働けゴミ。つうてもそんな(同文)。(8月 05, 2018)

で。2024012312:44(日本時間)。

で、映画.comさんによると、この映画は1952年7月15日劇場公開、あと一ヶ月で終戦7年目。な、時期ではあるけれど。2024012312:56(日本時間)。

皇居前広場は東京駅と対を成す日本の顔、たとえ戦災で甚大な被害を受けていてもいの一番に植樹、速やかに復興されるでしょうが。2024012313:01(日本時間)。

基本銀座のビルから望む東京遠景、だと思いますが、基本東京戦災で焼野原、の傷跡を上手く避けつつ、ビルは外壁を塗りなおし、内部はリニューアル、一般家屋も運よく戦災に遭わなかった地区でロケを行い、あるいは全部築6年以内の新築、てことですかねお約束です(笑)。2024012313:10(日本時間)。

で。2023112813:20(日本時間)。

突然ですが三鷹事件、後部のブレーキがかかった状態で発車させ、"速度がでねえな"と思いっきりレバーを引いたらブレーキが吹き飛びそのまま加速、みたいな感じですかね?

当然無人ではなく(全員即死)、松川事件の被害者三人がそうだ、つうのはどうでしょ。

あの番組中、"警察に自白を強要された""武田、玉川、お前ら(内ゲバ)レイプ殺人やったろ"、あの男等、クロでしょ。

とりあえず、これで。

当然、ゴミドモは処刑。(2月 18, 2019)

※おれの父方の祖父の字です。20211207。

そういえば、松川事件の汽車を実際に定速(すいません・笑)運転していたのは下山定則さんだ、と、おれは言いました。

下山事件のあと、刑事さんがご自宅を訪れた時、下山さんの奥さんが庭で何か紙のようなものを燃やしているのをみたが、今にして思えば、と、いうようなエピソードを読んだ記憶がありますが、何気に、出陣前に、焼却希望で書かれた、奥様への下山さんの恋文とか(笑)?20201105

今のおれには判断がつきませんが、人や機関車、風景など、何か。

で、ふとおもいましたが、壬辰倭乱、自分でやれと言う話ですが、籠城含め、全軍の行動をトレースすると、実は何かを追い込んでる様な動きないですか?ここに清、女真軍の存在があれば完璧だ、みたいな。逆に言えば、何か、と、秦軍を考慮しないと、一見怯懦で意味不明な動き。

ちなみに、倭は燕でしょうね(援軍ということで、と、いう気はないので書いときます・笑)。

と、杞憂でしょうが一応、あのですね、蒋介石さん商介石さんでは?とかもいいましたが、明るい殷ということで商軍(笑)。南宋は経済力がすごいまさに商人の国とか(笑)、え~あのですね、この時、将軍、明の皇帝さんの行動歴史上はっきりしてます?

丁髷は辯髪の一種だろう、は陳さん説ですが、侍は月代を剃る(抜く)、で、朝臣になると清以前の中国同様総髪にする、と司馬さんのご本で読みましたが、豊臣秀吉、平ノ秀吉、本名はえいしゅうきつ衛秀吉では、とか、以前言いましたが、朝鮮応援韓明清倭共同出兵共同征伐な感じですかね、魂の友情。

王禹(王子文明だったり天照だったり黄帝だったり芝山泰生だったり)曰、ということで。

で、あのですね、大阪は在日の方たちが多い、本場なイメージがありますが、全般的に太閤さんが嫌われている感じが全くしないのですが。

で。

アントニオ猪木ゴミ処刑済。

とか。2023112813:23(日本時間)。

"【BS11】第3回『異国情緒あふれる函館旅!ご当地グルメ大満喫』「中山秀征の楽しく1万歩!街道びより」見逃し配信 (10月17日放送分)"

下山定則さんの霊前に並ぶご家族の皆さんの左端の方、下山定則さんじゃないですよね(笑)?

と、下山事件について、というか、一連の国鉄事件の真実について寄ってたかって重要なことを仰られてる、気はしますが、よくわかりません(随分な目上の人に対する感じで中山さんの言葉が妙に丁寧とか・笑)。

当然この番組とは一切無関係、よゐこ共々ゴミは処刑ズ(既出)。

で。2023101916:06(日本時間)。

などありつつ。2023112813:21(日本時間)。

"ある人生 新宿駅長 (wikiによると1967年1月28日放送)"※ふと思ったので、当時の三越って地下はあったんですよね?2023112817:09(日本時間)。

で。2023112813:48(日本時間)。

で。2024012313:33(日本時間)。

このお父さん(河上大作さん)は。

(おそらく・笑)

◆初代柳家 金語楼(やなぎや きんごろう 1901年2月28日 - 1972年10月22日)は、喜劇俳優、落語家、落語作家・脚本家(筆名・有崎勉)、発明家、陶芸家。本名は山下 敬太郎(やました けいたろう)。落語家時代の出囃子は『琉球節』。禿頭を売り物にし、エノケン、ロッパと並ぶ三大喜劇人として知られた。戦前は主に吉本興業(東京吉本)に所属し、戦後は自ら「金星プロ」を立ち上げた。旧字体による芸名表記は柳家金語樓。from wiki.深い意味はございませんが。2024010213:01(日本時間)。

ありつつ、深い意味はございませんが。2024010919:08(日本時間)。

確か首相在任中の東條英機さんには、地方に視察に行った折"みんなちゃんと食事をとっておるのだろうか"と町々のゴミ入れを開けて中を調べるというクセがあったそうですが(クセではないでしょうが・笑)。

ありつつ、深い意味はございませんが。2024010919:28(日本時間)。

で。2023082413:47(日本時間)。

"【疑似カラー】東寶映画『エンタツ・アチャコの人生は六十一から』(1941年公開)"

藤本瓶三 (花菱アチャコ・吉本興業)さん、清水の次郎長親分以外に誰に似てる?と問われれば、やはり、親子か?という勢いでトミーズ雅さんということになりますが(花菱アチャコ・吉本興業さん-美空ひばりさん-秋元康さん-おれの妻石田亜佑美というラインは俺の中で確定してるわけですが・笑)。2024010919:38(日本時間)。

"アチャコ青春手帖 東京篇 (キネマ旬報WEBによると1952年8月28日公開)"

で、英百合子さんのwikiには出演作として載っていませんでしたが。2024010919:48(日本時間)。

もちろん演技、吹き替え、字幕、編集の悪用(文脈誤解含)、など、も、場合によっては、あるでしょうが、文章と映像では随分と内容の印象が違うなってことありますね。で、早野龍五の様なザコ(ゴミ処刑)が入ってこれるほどこの世界は甘くない、前提で。6月 18, 2019

※素数の方程式は0¹=1でいいのでは?と、以前言いました。で。20211020。

で。

これがトンデモ(処刑)だ!!with糸井重里さんと新潮社。文責100%おれ。8月 03, 2018

そうそう、もう解く、ではなく、一応帰り際に掃除しました。8月 10, 2018

この後に、最近は電卓を利用しちゃいますけどね、つう文章がきますけどね。テメエの名前で創作された台本やゲラ、つうのかね?くらい自分で責任持って確認し、発言しろ、つう話ですよ。"あいつらは信用できない"、が、自分らで台本作成、演出、編集するとあっというまに低レベルな矛盾の嵐と。

ゆうきまさみさんはしばしお待ちを(笑)。

でですね、おれも古文の、文法、未然形とか已然形とか、あれ、テスト中考えるの好きでした。当たり外れは別ですよ。これは未然ぽいから未然形だ、ま、そりゃそうだ、ですけど(漢字で書けだとそもそも無理)。

でですね、ちょい前に一念発起して、祖父の教科書を使い(70代後半に通信制の高校に入学した)数Ⅰと数Ⅱを勉強、起きて寝るまで、2週間ちょいくらい、ひたすら教科書にのってる問題を答えごと”書き写し”、練習問題はそれなりに、答えから逆算したりしつつ、解いてましたけど、で、ベクトルんとこでちょい分らん感じもありましたが、全体的には、理解できない、というのはありませんでした。

つうても、「こりゃ楽勝だ」と、理系用なのか、勢いで、これまた祖父の数Ⅰの参考書兼問題集を開くと、あっという間に煮詰まりましたが。答えをみてもわからないという。「あなたはそこで気軽にαを消去し、と書くけれど、そのために、どれだけの数学者の七難艱苦があったのか」わからないからそんなこというんですが。

※そうそう。どこかで書いたとおもうんだけど、これメガミックスされてますよね(笑)。

七難八苦。艱難辛苦。←こっちだけだったかも。20180908。

あのですね、だから一気にやったから、ほとんど忘れ、つうても基礎的なことでしょうけど、理解はできたと思います。が、逆元とか、この問題集の、未だによく分りませんが。「何考えて教科書にのってない概念を当たり前のように」とも思いましたが、分ったような気はするんですが、それでは何でその答えに、つうのが、だから分ってないんですね。

とにかく型を沢山おぼえよう、丸暗記、という方針でやってたんです。間違ってるとは思いません。が、型をおぼえても理解ができない(笑)。

※少なくとも、最初の段階で、問題に尻込みしなくはなりますね。20200604。

だから、基本、詳しい解説付の答えを見、書き写し、そうだ、これはこうだからこうなるのだ、と、おれ理論を確立し。ま、答えを見てで結構時間はかかりますけど、おれはね

※数式の文学的解釈つうか(笑)。 20180907。

※ロックな作曲と同じで自分で問題つくるのが理解には有効とも思うけど(暇含め、現状無理・笑)。20200604.

で、どうしたこうしたありつつ、現状、あ、そうそう、西田、あのですね、高校以降は勉強はまったくと言い切っていいくらいせず、自慢じゃないですよ、事実として。2浪しても、まったく。親御さんは本当に気の毒。

で、そんな時、おんなじとこに下宿していた友達(みんな元気?名前ってあれだね・笑)、宮迫の部屋で赤本見てると、立正大学に一教科入試というものがあり、英国数のどれかひとつで受験できる、しかもマークシート、「これならいける」と。

で、入って、教養で数学をとるも、勉学に対するおれの基本方針は変わらんこともあり、よく分らず。で、同じクラスに数学1教科で入学してきた、ああ、西田敏之、渡辺謙、武田鉄矢、とか、こういうウザイの近々の拷問死が答えってことで。

で、西田、数学全国トップ、何故なら満点だから(おれがみたのは一回だけだけど、おれは1回だけだけど、お前は常にだと、おれ2浪してたから年上で)。で、そうそう、西田幾多郎さんのご親族だと、おれの中で。

で、「西田助けてくれ〜」と、テスト前に下宿に(※この時ゴーマニズム宣言とファーストコンタクト。20180907。)。つうても、ここで一応、こっちの取り組む姿勢つうのが重要で、無駄に斜に構えてたり。あと、マンツーマンで解るまで繰り返し教えてもらえたし。でもこの時はおれもいい生徒だったと思うんだけど(笑)。

そういえば飲み会の幹事をした時、最後に会費を集めると、何故か持金が増え、と、自慢、みなさんの愛にささえられ。

で、繰り返さんとやっぱりすぐ、掃除も、あ、掃除しないと、で、え〜、だから、数Ⅱはちょっと、ですけど、数Ⅰなら50点はきびしいでしょうけど、3点はない。朝から晩までですけど一週間くらいです。

3点だ0点だ、いばるこっちゃないですね。ちゃんと見つめりゃ普通にそれなりな点数はとれる。普通に思います。英語はねえ、たしかにこの当時にくらべれば理解できるようにはなってますけど。

英語78点/偏差値45.2、数Ⅰ・Ⅱ3点/偏差値28.4、数Ⅰ3点/偏差値30.2、数Ⅱ0点/偏差値30.8、国語175点/偏差値76.7、生物43点/偏差値44.4、世界史89点/偏差値70.2。

黒夢GⅬAYついでにLUNA SEAはゴミ(処刑)。

で。

末期ガンなんでしょ。9月 05, 2018

ほっときゃ死ぬじゃん。安室奈美恵、あ、なんかおまけいたな、にうっとおしい。

死ね。

そもそもだけど、と、当然おもってますけど、NHKってすっかりプロモーションニュースまみれになったね(現時点でね)。神様でも作りたいのか、税金使って下品なこって(処刑)。(4月 18, 2019)

"02 RUSSIAN ROULETTE"

ありつつ。2024012314:23(日本時間)。

あれ?渋沢栄一さんに、と、思いましたが、"似てる方"ってことでさておき、戸田城聖さんと同世代のこの方(林長十郎さん)は。2024012314:29(日本時間)。

で。2024012314:38(日本時間)。

古川ロッパ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/10 14:07 UTC 版)

| ふるかわ ろっぱ 古川 ロッパ | |

|---|---|

| |

| 本名 | 古川 郁郎(ふるかわ いくろう) |

| 別名義 | 古川 緑波(ふるかわ ろっぱ) |

| 生年月日 | 1903年8月13日 |

| 没年月日 | 1961年1月16日(57歳没) |

| 出生地 |  日本・東京府東京市麹町区 日本・東京府東京市麹町区 |

| 職業 | 俳優、コメディアン、エッセイスト |

| ジャンル | 舞台、映画 |

| 著名な家族 | 加藤照麿(実父) 加藤弘之(祖父) 古川宣誉(祖父) 古川武太郎(養父) 古川清(長男) 古川ロック(次男) 加藤成之(実兄) 浜尾四郎(実兄) 京極高鋭(実兄) |

生涯

生い立ち

古川郁郎は東京帝国大学総長を務めた加藤弘之男爵の長男である加藤照麿男爵の六男として東京市麹町区に生まれた[1]。嫡男以外は養子に出すという家訓により、生後間もなく義理の叔父(父の妹婿)で満鉄役員の古川武太郎(元陸軍中将の古川宣誉の長男)の養子となる[2]。幼少期より文才に優れ、のちに芸名として用いた「緑波」の号は尋常小学校3年生の頃、童話作家の巖谷小波にちなんで自らつけた筆名である。始めは読み方を「リョクハ」としたが[3]、芸能界入り後は舞台活動では「ロッパ」、文筆活動では「緑波」と使い分けた[4]。

1911年、福岡県門司に転居し、1916年旧制小倉中学校に入学。1917年東京に戻り旧制早稲田中学校に転校。在学中の1918年には映画雑誌『映画世界』を発行し、映画評論を執筆して早熟ぶりを発揮する。同時に『キネマ旬報』などの映画雑誌に緑波の名で投稿を始め、1921年早稲田第一高等学院に進学、そこでキネマ旬報編集同人となる[5]。さらに1922年には小笠原プロ・小笠原明峰監督『愛の導き』で映画初出演。その実績を買われて旧制早稲田大学文学部英文科在学中に菊池寛に招かれ、文藝春秋社に雑誌『映画時代』の編集者として入社した[6]。

素人芸から人気俳優へ

1925年に早稲田大学を中退し文筆活動に専念する。翌年には雑誌編集の傍ら、宴会での余興芸の延長線上として当時親交のあった徳川夢声らとナヤマシ会を結成し演芸活動を開始。それまで寄席芸で「形態模写」と呼ばれていた物真似に「声帯模写」と名付けるなど、モダンな芸風も仲間内の受けが良かった[7]。

1930年、菊池の後援で『映画時代』の独自経営に乗り出すが失敗、多額の負債を抱える。雑誌休刊後は東京日日新聞の嘱託として映画のレビューや映画関係の書物の執筆、雑誌『漫談』の編集などを行う。1931年には俳優として五所平之助監督の『若き日の感激』や田中栄三監督の『浪子』などの映画に出演した。

その後、素人芸ながら達者なところを買われ、菊池寛や小林一三の勧めで喜劇役者に転向[8][9]。1932年1月、兵庫県宝塚中劇場公演『世界のメロデイー』でデビューを果たす[9]。このときはロッパの我儘に対する小林の厚意で、フィナーレは花吹雪の中大階段を降りながら歌う演出、千両役者にちなんで千円の祝儀をもらうという破格の待遇を受けながら、肝心の芝居のほうは本人も恥じ入るほどに散々な出来だった[10]。

そのような失敗を乗り越え、1933年には浅草で夢声・大辻司郎・三益愛子・山野一郎らと劇団・笑の王国を旗揚げした[11]。その内容は、ロッパの人脈を活かしたナヤマシ会関係者や他劇団、映画関係者などの寄せ集めによるアチャラカと呼ばれる軽いナンセンス喜劇が中心だった。「前受けばかり狙ったお粗末至極」[12] なものばかりで、スケジュールは、一日2回から多い時は3回半の公演、約2週間ごとに出し物が変わるというハードなもので、のちにロッパが「思いもかけないことだ!」[13] と回想するほどの苦戦を強いられたが、このとき後にコンビを組む脚本家菊田一夫と出会い、自作の『凸凹放送局』、『われらが忠臣蔵』などがヒットする。彼のアチャラカ芝居への熱情は、チャップリンや曾我廼家五郎、曾我廼家喜劇への傾倒から来たもので、喜劇への第一歩も菊池からの「モダン曾我廼家になりたまえ」の一言だった[14]。

最盛期から戦中期にかけて

芸風

「エノケン」のニックネームで同時期に活躍した喜劇役者榎本健一とはしばしば比較され、「エノケン・ロッパ」と並び称されて人気を競った[15]。丸顔にロイド眼鏡、肥った体型がトレードマークのロッパは、華族出身のインテリらしく、品のある知的な芸を持ち味とした。小柄で庶民的、軽業芸も得意なエノケンとは異なり、身体の動きは鈍かったが、軽妙洒脱な語り口と朗々たる美声に加えて、生来の鷹揚さから来る、いかにもお殿様らしい貫禄が大衆に好まれた。戦後、安藤鶴夫がロッパの芸を「口千両」としつつも「下半身から足にかけては寧ろ甚だ大根役者」と断じたことにも「この位ピッタリ言ひ当てられては一言もない」と述べており[16]、自身も芸の長短を心得ていた。

1931年ごろからは歌手としても数多くのレコード吹き込みを残したが、中でも軽妙なコミックソングを得意とした。代表作の『ネクタイ屋の娘』は作詞が西條八十、作曲が古賀政男という大御所による作品である。他にはナンセンスな『嘘クラブ』、小唄勝太郎と共演した『東京ちょんきな』などの民謡風、『明るい日曜日』などのパロディ物、シリアスな『柄じゃないけど』(渡辺はま子と共演)、アニメ映画の挿入歌『潜水艦の台所』、明治製菓のコマーシャルソング『僕は天下の人気者』などがある。舞台では、得意としたティペラリーや尻取り歌などのほか、わざと音程を外して歌う芸も披露した。

舞台では歌や漫談、声帯模写と幅広い芸を披露したが、中でも十八番とした声帯模写の巧みさは超一流だった。1931年8月8日[17]、ラジオの生放送番組に出演予定の徳川夢声が酒と睡眠薬の飲み過ぎで倒れ、ロッパが代役として夢声の名で出演し、40分間を夢声の声色で通して、誰も代役と気付かなかったという伝説的な逸話を残した。自宅でラジオを聴いた夢声の妻は、夫が隣室でいびきをかいているのにラジオから夢声の生放送での喋りが流れているのが信じられなかった[18] と語っている。夢声自身も、戦後にラジオ番組「話の泉」の企画でロッパによる声色の録音を聞き、「これは私です」と断言した[17] という。ロッパの声帯模写は、いくつかレコードに残されており、その至芸を偲ぶことができる。

ロッパ一座 ~黄金時代~

1932年、小林一三は東京宝塚劇場(東宝)を設立し、当時松竹が権勢を誇っていた東京の劇界に進出する。旧知のロッパは早速スカウトされ、翌1934年3月、開場間もない東京宝塚劇場公演『さくら音頭』への出演を持ちかけられる。これは仲介に立った東宝側の秦豊吉の不手際から頓挫するが[19]、1935年5月、東宝の前身PCLに引き抜かれる[20]。7月横浜宝塚劇場で一座の公演が始まり、8月には劇団名も「東宝ヴァラエテイ・古川緑波一座」と改め、有楽座で『唄ふ弥次喜多』、藤原義江特別参加の『カルメン』、当たり狂言の『ガラマサどん』が大評判となり、丸の内へも進出。1936年には浅草時代の盟友である菊田一夫を招き入れて、ロッパの芸歴の中でも最も輝かしい時期を迎える[21]。当時の日記ではライバル榎本健一に対して「遥かによきものを提供できる自信はついている」[22] とし、「日本の東京、その真ん中の東洋一の大劇場を、満員にしてセンセーションを起してゐるのだ。死んでもいゝ、死んでも本望―此の上何を望むべきか、といふ気持ちである。神も仏も護らせたまふ、幸せな僕である」と高揚した気分を記している[23]。

ロッパ一座の特色は、歌舞伎・新派を基本とした旧来のアチャラカ喜劇に、欧米のモダンさを加え、特にミュージカルを意識して音楽をふんだんに用いた斬新なもので、狂言の中にも『春のカーニバル』『歌えば天国」など、必ず音楽主体の演目を加えた。一座の洗練された舞台は、丸の内の大手企業や外資系企業のサラリーマンを中心とするホワイトカラー層の支持を集め、浅草のブルーカラー層の支持を受けていた榎本健一とは対照的だった。

『ガラマサどん』『歌ふ弥次喜多』『ロッパ若し戦はば』『ロッパと兵隊』『ハリキリボーイ』などの演目は大ヒットし、菊田作の『道修町』では大阪の観客の幅広い支持を集めた。若手の育成にも力を入れ、その中には後に名をなす森繁久弥や山茶花究もいた。

スタッフは座付作者としてロッパ自身と菊田一夫、俳優には渡辺篤・三益愛子などの実力派を揃えた。また、時には徳山璉・藤山一郎・渡辺はま子・中村メイ子・轟夕起子などを起用したり、台本作家として火野葦平や内田百閒の協力を得たりと、プロデューサーとしての才能を発揮して話題を集めた。ロッパ自身も戦後に「企画の新しさと広さと、まわりの芸達者を存分に活躍させることで客をつかんできた」[24] と回顧している。

さらにレコード吹き込みやラジオ出演、ロッパ個人のステージ活動、雑誌への執筆活動と大活躍し、1940年10月大阪北野劇場出演中に病気で倒れるまでの5年間は、ロッパの黄金時代でもあった。

映画俳優・演技派として

舞台の傍ら、映画へも盛んに出演し、一座をひきいて出演した『ロッパ歌の都に行く』『ロッパの大久保彦左衛門』『ガラマサどん』『ハリキリ・ボーイ』などで人気を集めた。演技にも定評があり『頬白先生』『婦系図』などの映画作品ではシリアスな役もこなした。中でも長谷川一夫と共演した『男の花道』(1941年東宝作品、マキノ正博監督)での芸州浅野家藩医・土生玄碩役は名高い。もとより映画好きであったが、売れっ子になってからも暇を見つけては夥しい数の映画を鑑賞し、チャップリンやマルクス兄弟、アルベール・プレジャン、エルンスト・ルビッチなどの外国喜劇映画、フレッド・アステアとジンジャー・ロジャースのミュージカル、『会議は踊る』『ブルグ劇場』などのドイツ映画の名作、ライバルの榎本健一の映画評などを日記に記すなど、自身の芸のために熱心に研究していたことが窺われる。

戦中のロッパ

1940年10月1日、東宝は傘下の全演劇団を東宝国民園劇団移動隊に統合、ロッパも移動演劇班を率いて地方巡業を行う役割を担うこととなった[25]。 1941年1月、東京有楽座『ロッパと開拓者』『日本の姿』で再び舞台にカムバックすると、大東亜戦争中は、『花咲く港』『歌と兵隊』『スラバヤの太鼓』『レイテ湾』『歌と宝船』などの舞台や『突貫駅長』『勝利の日まで』などへの映画出演、地方への慰問巡業などを精力的にこなしている。だが、この頃から方針の違いにより菊田一夫と対立し、菊田に同調する団員との軋轢や、当局による度重なる検閲や統制、さらに1944年2月には戦局悪化のため閣議決定された決戦非常措置要綱によって、有楽座帝劇が閉鎖されるなど、多くの難問に悩まされた。

戦時中のロッパは愛国的であり、「僕は、何処までも、娯楽のために挺身するため、すべての用意をすべきだ」[26] と自身の日記にあるように、芸能活動を通じて国民を元気づけるスタンスを取りつづけたが、理不尽な弾圧や規制には真っ向から反発し、1943年7月には当局から芸名を「ロッパ」のカナ文字使用から「緑波」に変えるように要請され、憤慨の余り「腹立つ。アダ名なら兎に角、ロッパというのは俺の名だ。それを片仮名で書いちゃあ何故悪い?もう少しで警視庁へのり込んであばれてやらうかと思った」とその想いを日記に書きつけている[27]。そして警察当局へのあてつけに「フルカワ緑波コウエン」と書いた新聞広告を掲載しようと企てたりと、反骨精神は衰えることがなかった。

戦争末期の1945年、当局は国民の士気向上のために従来の方針を改め、喜劇への検閲を廃止した。ロッパは渋谷の東横映画劇場を本拠地とする公演に加え、空襲下の京浜地区で工場への慰問活動を行っている。この年の4月2日付の『東京新聞』には『われらチンドン屋』と題した手記を寄稿し「かくて、われらは、アチャラカ芝居と蔑称され、低級喜劇(尤も、高級とよばれたことも一度ある。これは、高級娯楽追放の日だった。)と嘲笑されたところの、われらのポンチ絵本は、今こそ、本来の蠧のまま見えることができるのだ。………われらは挺身して、都民への永年の恩返しをしなければならない。……滑稽芝居の体当たりだ。われらは此の時代のチンドン屋、世紀のヂンタ屋であらねばならない」と悲壮な覚悟を述べている[28]。また、東宝に月給をギャラとするラジオ出演をもちかけるなど、困難な状況にもひるむことなく積極的な活動を続けていた。

そんな中、1945年5月25日には空襲で下落合の自宅が焼失する。幸いロッパ自身は東北方面に巡業中であり、家族も疎開していて難をのがれたが、多くの貴重な文献(日記は防空壕に埋めていたので無事)を失った。当時の日記でも「本が惜しかった。一冊も疎開させなかったのが口惜しい」と無念さをにじませている[29]。7月に一旦帰京、田園調布の知人宅に身を寄せ、空襲下の最悪の条件下にも屈せず、ラジオ出演や慰問活動を続けながら終戦を迎えることになる。

凋落

終戦直後の1945年末、映画『東京五人男』で活動を再開する。大晦日にはNHK『紅白音楽試合』(『NHK紅白歌合戦』の前身)の白組司会を務めた[注 1]。1945年12月には、戦前からロッパの私的トラブルの相談相手だった上森子鉄[30]を経営者として、一座は東宝から独立[31]。積極的に舞台活動をするが、ホームグラウンドの東京宝塚劇場が占領軍に接収され、活動範囲が狭められた上にインフレによる諸経費の高騰も重なり、戦前ほどの収益を上げられずに一座の経営は苦境に立たされる。

そのような状況下、同年4月東京有楽座で、榎本健一一座と合同公演を行う。出し物の『弥次喜多道中膝栗毛』はロッパ一座の戦前の当たり狂言を元にしたものだが、今回はロッパ・エノケンという喜劇の両雄の初めての共演ということで、笑いに飢えていたファンの支持を受けて大入りとなり、2か月のロングランを記録する。以後、2人の共演の機会が増えるが、裏を返せば、榎本の力を借りなければならないほどに人気が衰えたことを示していた。しかしながら、プライドの高いロッパは、川口松太郎ら友人たちや関係者の忠告にも耳を貸さず、それまでの旧態依然とした芸風と尊大な態度を頑なに守り続けた。1948年には上森の多額の横領が発覚して一座から上森を追放するが、すでにラジオなどに人気を奪われていた劇団の存続は困難となり、1949年に一座は解散した。

また、戦時中から台頭してきた清水金一や、元座員の森繁久弥、後輩の伴淳三郎・トニー谷などの新たなスターたちに人気を奪われ、戦前の横暴も祟って周囲の人間もロッパから離れていった。1948年、ロッパは引きたててくれた小林一三のもとを訪れ、有楽座出演の希望を訴えるが「ロッパの人気は肥った円い顔にロイド眼鏡だが、今じゃそのロイド眼鏡が珍しくなくなった。実力でいけ。お情けにすがるな」と説教されている[32]。後援者にも見放されたロッパは何とか新境地を開こうとするが、努力も空しく、映画は三流作品の脇役が多くなり、舞台も地方巡業が増えていった。

復活

1949年には、アメリカ映画『三人は帰った』(アグネス・キース (Agnes Newton Keith) のノンフィクション (Three Came Home (book)) の映画化)における「良心的な日本軍人」役のスクリーン・テストで最終候補に上がるが、結局その役は、早川雪洲が演じることとなった[33]。

その一方で、1954年には社団法人日本喜劇人協会設立に際し、柳家金語楼とともに副会長に就任(会長は榎本健一)し、重鎮としての存在感を示していた。脇役中心ながらもラジオや映画出演は依然多く、日本テレビ開局時より放映開始された連続テレビドラマ『轟先生』の主人公を演じて茶の間の人気を博しており、黎明期のテレビ放送のパイオニア的存在となった功績は大きい[注 2]。

舞台でも1953年3月、東京有楽座の第1回東京喜劇祭りで金語楼、榎本らと共演した『銀座三代』、1958年7月芸術座公演菊田作の『蟻の街のマリア』、翌8月の宇野信夫作『月高く人が死ぬ』などの演技が高く評価された。

晩年

しかし、すでにロッパの身体は50代前半にもかかわらず、長年の美食と鯨飲馬食による持病の糖尿病のほか、再発した結核にも蝕まれていた。晩年の彼の日記には、日々喀血と呼吸困難に苦しめられる様子が克明に記されている[34]。また、銀行を信用せずに常時持ち歩いていた金銭も盗まれてしまい、多額の借金を抱えてしまう。ロッパは病魔と闘いながら生活のために芸能活動を続けなければならず、映画監督や小説家になる野心も失われていった。

1960年代になると舞台や映画も端役が多くなる。50代後半ながら体力が落ちて覇気のない演技を批判されたり、弟子筋の森繁久彌からは引退勧告を迫られるなど、すっかり過去の人間と成り果ててしまった。病状も悪化する一方で、1960年11月の大阪・梅田コマ劇場公演『お笑い忠臣蔵』の出演中に倒れるが、辛うじて千秋楽を迎えて帰京する。

死去

翌1961年1月3日には東京順天堂病院に入院するが、16日午前11時55分に肺炎と全身衰弱により死去した[35]。57歳没。ロッパの葬儀は1月21日の正午より東京都港区の青山葬儀所にて行われた。ロッパ死去の報を伝える新聞記事の扱いは小さく、往年の人気を知る者には寂しい哀れな最期だった。墓所は雑司ヶ谷霊園。

人物

美食家・健啖家であり、また読書家・日記魔としても知られていた。学生の頃から文藝春秋に出入りして映画関係の雑誌を編集するほどの文才があり、ネーミングのセンスにも長けていた。 その一方で良家育ちでわがままも多く、生涯を通じて対人関係や金銭のトラブルにも見舞われた。

ヘビースモーカーであり、結核を患っても喫煙を止めることは出来なかった。喀血を繰り返すたびに禁煙を行うが、長続きはせず遂に家族からその意志の弱さを強く責められてしまうほどであった。

文才

日記については浅草でデビューした頃から死の直前まで休み無く綴られており、ある俳優の一代記としてだけではなく、日本喜劇史・日本昭和風俗史においても貴重かつ重要な資料となっている。これらの日記については、一部散逸したものを除き『古川ロッパ昭和日記』として出版されている。

演劇批評の分野では『劇書ノート』という本を書いたり『演劇界』などにも寄稿した。 また、忙しい合間を縫って榎本健一らライバルの舞台やレビュー・歌舞伎・新派・小芝居・映画を観に出かけ、夏目漱石・永井荷風・チェーホフなどの文学書や鶴屋南北・河竹黙阿弥などの脚本、歌舞伎俳優の芸談、ストリンドベリなどの演劇関係の専門書を自身の創作の参考としていた。その姿勢は晩年まで続いており、石原慎太郎の『太陽の季節』や石原裕次郎の映画も評価している。

舞台での演技も絶えず工夫を凝らすことを忘れず方言も本格的に学んでおり、特に東北弁の使い方が絶品だった。第二次世界大戦の終戦後はイギリス軍やアメリカ軍の占領の影響からか、英会話を身につけようと英和辞典をまるごと暗記しようとした[36]。暗記したページは丸めて食べていったとの逸話がある。

ロッパのネーミングのセンスは、寄席芸の「形態模写」を言い換えた「声帯模写」(せいたい もしゃ)という新語や「ハリキる」「イカす」など、後に日本語の口語会話に定着した造語からも伺える。また駄洒落の名手で「菊池寛」をもじって「クチキカン」「ユージン・オニール」と聞いて「オニールとは君の友だね」と即興で答えるなどの話が残されている[37]。

グルメ

食に関しては『あまカラ』誌などに連載を持つ他、日記にも頻繁に記した。これらは『ロッパ食談』や『悲食記』などの著書にまとめられている。 食の魅力へ開眼するきっかけは、ロッパが学生時代に菊池寛から西銀座の一流レストランで西洋料理を奢ってもらい、その美味さに感動したことが始まりで「ああいう美味しいものを、毎日食える身分になりたい。それには、何しても千円の月収が無ければ駄目だぞ」と発奮。成功を収めてようやく千円の月収を手に入れた時には食糧難となり「努力を続け、漸くその位の事が出来る身分となったのに…」と菊池に愚痴をこぼした[38]。

食糧事情が著しく悪化した戦争末期においても、あらゆる伝手を用いて美味を追い求めた。 レストランで人数分以上の注文をすることが禁止された時には、門人を連れて行って2人前を注文して門人には一口も食べさせず、自分だけで平らげたという逸話が残っている。 当時の日記には「何たる東京!ああもう生きていてもつまらない……涙が、出そうな気持。食うものがなくなったからとて自殺した奴はいないのかな」と深刻な思いを述べている[39]。こうした食への執着は経済苦に陥っても尽きることは無く、しばしば有力者をスポンサーにして高級料理にあり付く始末だった。

魚や貝が食べられなかったり、蕎麦も下痢を発症するため口にしなかった。寿司ネタは赤身の魚を食べると蕁麻疹が出てしまい、蕎麦の方は成人になってから症状が出るようになった。本人は「日本料理については、カラ駄目」と語っている[40]。

交友

谷崎潤一郎・宇野浩二・菊池寛・川口松太郎などの作家や歌舞伎・新派・演劇関係者・小林一三・森岩雄ら興業関係者、鈴木文史朗らマスコミ関係者・嘉納健治らの侠客とも幅広い交友関係を持っていた。

華族出身であり、下積みを経験せずにスターとなったこともあって傲慢でわがままな面も多く、ある宴席で座席の順を気にする若手俳優に「お前が座れば、どこでも下座だよ」とにべもなく言い放ったり[注 3]、自分の失敗の八つ当たりに対して、若手に暴力を振って殴ったりもした。全盛期にはそれでも影響力を発揮出来たが、人気が落ちると逆に見放されることになった。

1945年[41] にロッパ一座に入団した潮健児は『轟先生』の撮影に付き人として同行した際、セットで転倒して水をこぼしてしまい、怒鳴り付けられて一座を抜け出した[42]。その後1952年に『さくらんぼ大将』で共演することになり、ロッパが演じる主人公を潮が演じる助監督が突く芝居で、潮が遠慮気味に芝居をしていると小声で注意を促し[43]、撮影終了後に潮が不義理をしたことを詫びに楽屋に訪れると、温厚な表情で迎え入れている[44]。

その一方で、子供などには温かく接していた。実生活では子煩悩で子役達も我が子同様に可愛がっていたが、特に中村メイコのことは「天才」と評して目に掛けていた。戦時中の日記にも映画のロケ先で、疎開児童達との別れに涙を流した下りが記されている[45]。

金銭感覚

文藝春秋社から独立して発行した雑誌の失敗もあって、金銭面にはうるさく出演料でしばしば興行主と揉めていた。日記には、営業の記述の後に「(20)」などと、円単位と思われるギャラの額が記されている。

一座のある俳優は「……貧乏貴族で、そのせいかケチでしたよね。座長部屋では誰も見ていないと、札束を勘定してる。銀行には不安で預けられないんです」と述懐した[8]。その一方で金銭感覚に乏しく、食事や遊興への出費に劇団の乱脈経営も重なって税金対策に関しても無頓着だった。税金にまつわるやり取りでは「十五万のつもりが一万五千だったりして計算出来ず」と自嘲している[46]。晩年は借金まみれとなり、その日の暮らしにも困る有様だった。

小沢昭一によれば、ロッパは友人の正岡容の通夜に参列した時、浪曲師の相模太郎に対して「この香典は何だっ!」と罵倒した。正岡作の浪曲『灰神楽三太郎』で売った相模にとっては額が少な過ぎるということで、余りの剣幕に周囲は声も出なかったと証言している。当時、貧窮していたロッパは香典を用意出来なかった様で、その無念さが相模への態度に繋がったともいわれている[47]。

ライバル

全盛期に、尊敬する谷崎潤一郎から榎本健一との共演を勧められたが、ロッパは対抗心むき出しに「これはどっちかが完全にペシャってからでないと、絶対にそんなことはあり得ませんな」と答え、谷崎は「当時はエノケン君に敵意を燃やしてゐたらしかった」と感想を述べている[48]。それでも、曾我廼家五郎を尊敬する2人は1940年ごろから定期的に「親子会」という名で公演に上京する五郎を囲んで食事を楽しんでいた[49]。

料理屋でロッパとエノケンが劇団員同志の喧嘩の仲裁に入った時に、初め2人とも険悪なムードだったがお互いに謝罪し、話し合う内に意気投合して楽しい酒席となった。この時ロッパは「エノちゃん、大いにやろう。喜劇と言えばエノケン・ロッパだ。いま日本で一番偉いのは君と僕だ。天皇陛下は別だぜ。ネェ、俺たち二人が一番偉い人間なんだ!」と怪気炎を上げた[50]。

最晩年のロッパの日記には、エノケンのテアトロン賞受賞に「癪にさわる。ヤキモチ・ひがみ―その受賞祝いに顔を出すのは辛いやねえ。」[51] と記しており、自身の凋落ぶりと比較してかなり複雑な感慨を持っていた。

林家三平はロッパが評価した数少ない戦後の芸人で、彼の高座を聴いて大いに笑ったことが日記に記されている[52]。逆に評価が低いのは四代目柳亭痴楽や関西の芸人達で、中には「嫌な奴だ」などと日記に名指しで書かれている者もいた。

趣味

麻雀好きであり、日記にはどんなに多忙であろうと・あるいは空襲下であろうと晩年の病苦に悩まされようが麻雀を楽しんでいる記事が書かれている。相手は座員や心を許した友人達だった。日本麻雀連盟(略称 日雀連)が昭和7年に開いた新得点を決める会合において、ケチ臭いから500点に決めよう!とロッパが力説したことにより、麻雀のルールにおいて満貫が子あがりで8000点となった。その他ポーカーもしばしば行っていた。

1934年3月には、多くの文士・俳優らと共に麻雀賭博容疑で警視庁に検挙されている[53]。

玉川一郎の著作「泉筆・万年ペン・万年筆」によると、万年筆のコレクターでもあったという。ロッパの死後、その万年筆コレクションは玉川一郎に渡って後に梅田晴夫が手に入れている。

病気

晩年には以前罹患していた結核が再発したが、経済状態の悪いロッパは治療どころではなく仕事が無くなることを恐れ、親族以外には隠し続けた。恰幅のいい体格も病み衰え、外部の者には座布団を腹に巻きつけて太鼓腹であるかのように誤魔化していた[54]。日記には連日のように喀血を表す「SH」が見られ、病気に苦しむ悲惨な姿が窺われる。

早い話が。

と、俺は言いたいわけです(笑)。2024012314:45(日本時間)。

"東京のえくぼ (映画.comによると)"

さすがに、一度はみます(笑)。2024012314:52(日本時間)。

目標処刑人数30億人。

そうそう、以前"全く身に覚えのないツーショット写真をよく見せられる"とポールマッカートニーさんが仰られていましたが、今となっては"そりゃポールさんレベルだと膨大すぎて覚えていられないだろうな"、ではない感想も持ちますが(笑)、さておき、別に岸田首相が"カルト人間"とツーショット写真を撮ったからと言って、日本国が責任を持って、確実にこれから雨後の筍の様に(雨後の筍に悪いけど)湧いてくるであろう"各種カルト"の"被害者人間"に延々貯金箱、血税からお小遣いを貢ぎ、ゴミ処刑ズの国家予算を賄ってやろう、つう訳じゃないんでしょ?ゴミ処刑ズは皆殺。2023120507:00(日本時間)。

当然、俺は、"ただし、「一部の集団で多く無機ヒ素を摂取している可能性があることから、特定の食品に偏らずバランスのよい食生活を心がけることが重要」としています。"に目が行きます。

※そうそう、"なお、急性期を過ぎて数年から数十年経過すると慢性期の症状が発症する。それは急性期とは全く別であり、別項に記載する。"も(笑)。2022112510:54(日本時間)。

※そう言えばナンチャラ委員会のテレビ中継(※辛坊治郎同類項はゴミ処刑ですが、自分で振り切ってくださいよトマホーク・笑。2024012315:00/日本時間)がすぐに止まった気したけど、それは俺の気のせい(で、デジャブ―"理解を得るまで説明を"と、ブヒブヒ赤痢か?つうゴミ処刑ズの通常営業で・笑)?2023111218:18(日本時間)。

※自称"インフルエンザに詳しい"ゴミ処刑ズさておき、2022112511:07(日本時間)現在、専門家の方たちのひ素中毒に関する実証知見はより一層深まったことでしょうからね。2022112511:08(日本時間)。

そうそう、日本国住民票コードプログラムシステム構築の中国の下請けの下請けが北朝鮮のコンピューター会社ってのは村上龍さんの創作ですかね?2022120208:24(日本時間)。

で。

2022120818:25(日本時間)。

で。

※そう言えば、徴用工問題で(普遍的人道問題ですし、北朝鮮も"拉致問題はそれはそれ"で、日本に言ってみたらどうです?ベトナム戦争での韓国軍の虐殺レイプ慰安婦混血児問題一切ないことですし、従軍慰安婦とか、貯金箱ですよ)、韓国の裁判所が日本に一人頭1千万円の支払いを命じると、戦後もうすぐ現時点で80年、突然20万人ぐらいに元徴用工被害者が増えたって話をながらで聞きましたが、今の宗教ナンチャラも別に国費からゴミ処刑ズに支払おうって話じゃないんでしょ?2022120908:50(日本時間)。

で。

そういえば、ゆっくり(どっぷり半島系)さんでは、マイナンバー?推奨されていましたな(笑)。俺は便利そうなので使う予定です。2022121221:18 (日本時間)。

で。

岸田さん、当然日本国首相の。10月 06, 2022

統一教会で状況が悪化して、偏見全開で岸田さん含め有能そうな人が大量に淘汰され、選挙はさんでもいいけど、連立でも、どういうメンツになるの?

政治経済テロじゃん。

事と次第では白色テロクーデターを。

夢の国はDLでじゅうぶん(おれは豊島園・笑)。

イギリスもお気をつけください(アメリカも・笑)。

ウチは殺りますけどね。2022103009:36(日本時間)。

で。2022103013:53(日本時間)。

ただ誕生日11/11なのに

10月にイベントやるとゆー全然実感のないやつですが

ただ誕生日11/11なのに

10月にイベントやるとゆー全然実感のないやつですが 楽しみやなー

楽しみやなー この動画みたいな気持ち

この動画みたいな気持ち 笑

笑※でですね、そういえば、セミパラチンスクの?湖でおもったのですが、おれは広島では津波が起こったと、それだったら、瓦礫などが海中に、さておき、もし原爆の爆発があったのなら、対岸には高潮が、さておき、長崎湾て一度汚染されると対流?とか、撹拌?拡散?厳しいような。少なくとも戦後しばらくは。20210921。

※そうそう、換骨奪胎読書法で、島原半島と天草のとこからの流れこみ?そういえば小豆島のあたりでしたか、海が段差で流れ込んでる場所ありましたね、で、水俣湾は対流?が激しく、そんな症状が出るまで汚染の濃度を上げるのは"そもそも"無理だ、て、読んだことあるけど換骨奪胎読書法で、どれくらいザルにどんな化学物質を流し続ければ人間にそんな症例が出るまで汚染させられるの?細菌世の中お得意のシミュレーションで。別にチッソの排水溝にダイレクトに魚捕りの網張ってたわけじゃないんでしょ?あ、全員死んでんだろうな(だろうな)?いやね、今エイズ発症しても別の理由だろ?誤ってよ厚生省ミドリ十字に(ごめんなさいフレキシブルにわたしは謙虚笑)、疥癬問屋の坂本龍一一族郎党ゴミ処刑が寄って来てる時点で怪しい(笑)。20210923。

6月 20, 2019 水俣病患者症例資料映像をチラッと見た結果の判断で水俣病患者全員ゴミ処刑。今後は不当な風評被害もいりませんね、つうことで。で、ラリったり大量死だったりの犬猫魚など、薬物でもゴミども(処刑)に飲まされたんだろうけど(おれ直系でないと、もしかしたらそれなりに効くのかもしれんけど)、おれは魚は食うけど、そんな恥辱を、つうのも変だけど、犬猫魚など、うちにそっちにトロいのいない。魂が問題なのでね。The beginning of the end of the beginning.

あのですね、こないだ書きましたけど、もう結構前ですけど、日払いバイトで、真っ当な精肉工場にバイトに行ったんです(もしかして、おれだけですか?)、でですね、例えば"当時の規格"として、"ソフトウェア"として、つうか、"牧場""工場""流通""販売"、"もしそれをやるとネットワーク的にあっという間にボロがでる"つうことは、ありませんか?雪印牛乳なども当然、当然なんでしょうけど衛生面がとんでもなく厳しい、管理社会の恐怖、告発云々ではなく、そもそも無理。(2018/10/29 18:26付)

※"仕込み"と"告発者"がグル、そもそも"作り話(大本の発案は誰なのか?ありますが・笑)"。議員さんへの侵略妨害の報復"予防検束(ごくろうさまです・笑)"とか。ゴミは当然処刑。20201211。

ゴミは処刑ズ(ボランティア・笑)。2023072607:26(日本時間)。

で。

あのさ、我がチームへの素朴な質問で。2022/10/27 12:18

長らく権力の座にいたらしい、安倍晋三ゴミ処刑済菅ナンチャラゴミ処刑の閣僚側近で、10年選手の黒田ナンチャラとか、今回の統一教会問題で名前出てるの誰?

というか、オリンピックでも小池百合子ゴミ処刑ズ配下の名前は出ないでしょ?当時の主流派らしい、名前が出てこない、今回のメディアミックス政治経済テロ後の閣僚予定、マンセーズは誰?

ゴミは処刑ズ。

ウチのは分かるんで問題ない。

調べる暇がないのだよ(これわりとホント・笑)。

で。2023040307:51(日本時間)。

で。2023040307:34(日本時間)。

で。2023040307:56(日本時間)。

で。2023040311:10(日本時間)。

"知の回廊 第43回『多摩の新撰組 ~ 土方歳三式 企業組織戦略論』"

で。2023120507:04(日本時間)。

突然ですが三鷹事件、後部のブレーキがかかった状態で発車させ、"速度がでねえな"と思いっきりレバーを引いたらブレーキが吹き飛びそのまま加速、みたいな感じですかね?

当然無人ではなく(全員即死)、松川事件の被害者三人がそうだ、つうのはどうでしょ。

あの番組中、"警察に自白を強要された""武田、玉川、お前ら(内ゲバ)レイプ殺人やったろ"、あの男等、クロでしょ。

とりあえず、これで。

当然、ゴミドモは処刑。(2月 18, 2019)

所ジョージゴミ処刑ズで。2023120508:46(日本時間)。

共食い殺人レイプ常習犯玉川徹(だっけ?)て今何で涙ぐんでんの?

と、ついでに、K国人、C黒人と最初打ち間違った。

と、ここの閲覧数現在0人。

ゴミ処刑ズは皆殺。

一応な。

で。2023120508:18(日本時間)。

で。2023120510:29(日本時間)。

"自然とふれあうコミュニティ都市「若葉台」記録映画"

で。2023120510:02(日本時間)。

"ディーゼル特急キハ81《はつかり》が拓くDC全盛期"

※秘密結社ではないので(そうかもしれんけど・笑)、"俺たちゃ創価学会だ"と集団で真っ当な社会に乱暴の限りを尽くすのは、そりゃ、簡単でしょうが。国鉄マンの不評判とか(笑)。20210909。

日大アメフト部とか(笑)、ありつつ、10年ほど映像制作の時期にズレがありますが、国鉄一家で固めてる気がするので(ある意味、そもそもそりゃそうなんですが・笑)。2023120510:08(日本時間)。

置かせてもらって(笑)。

"日本ニュース 三鷹事件判決下る 東京"映像は逆になりますけど。

あ、罪を他人になすり付けるわけではなく(笑)、その時は、"運転していなかった"。

で。2023120510:21(日本時間)。

地球アメリカ国モハービー地上基地の周囲にはこの様な風景が広がっている(た)訳ですね、と、一応書いておきまして(笑)。2023120510:28(日本時間)。

"荷役はかわる 通運のパレット作業 (1958)|物流アーカイブズ|日本通運"

で。2023031415:27(日本時間)。

ウチの近所をグルグル回るのが好きな平均IQ80かつ偏差値80の七五三ライダー連中(偏差値と七五三とライダーに悪いけど)、今現在200人もいないでしょ?2022/11/06 13:51

今日中に全員殺っといてね。

俺は今先買い物から帰って来たばかりだけど、この辺の人は無法地帯すぎで大変だね。

いろんな意味で。

※あ、鉄道運転手もね、やったら殺すこれ基本。2022110613:55(日本時間)。

※そう言えば今日はズラタク様時代は陰間のくせに増毛だゴミ処刑祭りか?アレは終わったの?2022110614:59(日本時間)。

※そうそう、調べる気ないので顔わからんけどインパルスの堤下てのが暴君らしいぞゴミ処刑ズの中で。今の日本はそういうレベル。こう書きゃ顔は出てくるだろ(笑)。2022110615:10(日本時間)。

で。2024012315:34(日本時間)。

で。

"花籠の歌 (昭和12年 1937)"

で、次の映画(監督小津安二郎さん)も、花籠の歌と同じ笠智衆さん佐野周二さん共演ですが(でしょ?笑)。

"父ありき (昭和17年 1942)"

昭和12年は父の昭和16年は母の生まれた年ですが、この"父ありき"、撮影の時間軸含め、"演者の関係性"はそのままとか(笑)?

"人間模様 (昭和24年 1949)"

"静かなる決闘 (昭和24年 1949)"

"醜聞・スキャンダル (昭和25年 1950)"

"天皇陛下、皇后雅子さまご成婚パレード 1993"

秋元康さん。※ご両親は風間丈吉さんと美空ひばりさんでしょうか?20220814。

俺がこの映画を観た直後の感想(おもしろかったです)は、古川緑波さんちょっとハマコーさんだな、です(笑)。2024061806:21(日本時間)。

そう言えば、渡韓を止めたのは坊ですね(笑)。

で。2024061815:00(日本時間)。

で。2024061815:34(日本時間)☺️

すくらっぷ・ブックを持って、小諸に行こう! (『すくらっぷ・ブック』のロケ地巡り・聖地巡礼を目的とした観光案内ページ。)

誰にでもそういう地名ってあるとおもいますが、行ったことはないですが『すくらっぷ・ブック』を読んで以来"小諸"という響きはおれにとって特別なものです(あの人たちが暮らしてる街だ、みたいな・笑)。

で。

"平成元年 佐賀市内を走る (その1)&(その2)"

この映像に関しては嬉野さんご夫婦に聞いてください。で、そういえば、たぶんこの頃から7~8年ぐらい前、夏休みに本庄の親戚の家に母子で泊まりに行った時、本庄神社で朝行われていたラジオ体操に従姉にくっついて兄と参加したら、ちなみに母は、廃仏毀釈前は神社も含んでいたとおもいますが、隣の本荘院の住職の娘(母が子供のころは境内もすごく広く、本堂の下-昔のお金がたくさん落ちていたと-を立って歩けるほど大きかったとか)、で、ラジオ体操に参加したら、終了後、同じ年ごろやちょい上のこどもたちがゲートボールを始め、白熱し、"おお!"とおもいました(笑)。20220525。

市の大会かなにかの練習だったか、おれもやりましたたのしかったです(笑)。2023020307:54(日本時間)。

ありつつ、あのですね、だから。

母に昔の本荘院の様子を聞いてみるも、"両隣が田んぼで、本堂は大きく"、と写真もないので当然要領を得ず(戦争末期は陸軍の兵隊さんが大勢駐屯?していたと)、どうしたこうしたで。

で。2024041514:56(日本時間)。

この方は(笑)動画で観た方が似ておられますが。

"トヨ"と聞くと、"吉野ケ里?"と連想してしまいますが、あのですね、この『怪談佐賀屋敷』主演の入江たか子さんは(wikiのキャストの順番は5番目)。

ですが、昭和の東京オリンピックの時、"どこの国かは忘れた"けれど、代表選手団送迎バスのバスガイドを務めた1941年4月12日生まれの母が、劇中の加藤照子さんと全く同じポーズで写ってる中学生ぐらいの写真をみたことあります(一応・笑)。2024013016:25(日本時間)。

amaterasu kingdom dimensionsⅢ‐45-8-4-今生で初めておれがさゆみを抱いた日(日本時間)。

ですが笑。2024041515:09(日本時間)。

で。2024041515:16(日本時間)。

すっかり、大正天皇皇后はおれの母方の祖父母じゃないのか?いや~貴種流離譚、とは言わんだろうが、伝奇ロマンだねぇ、な、今日この頃の私ですが(笑)。2024041515:21(日本時間)。

このお坊さんはおそらく。

で、重複を恐れず(笑)。2024041516:14(日本時間)。

で、あのですね、この"東寶映画『吾輩は猫である』"は、事象面以外の猫の視点はすっかり割愛されているんですよ(副音声原作も嫁、じゃない、読めと言うことでしょう・笑)。

で。2024032513:58(日本時間)。

ここではすっかりお馴染み、苦沙弥先生細君役の。

さんですが、あのですね。

ですが、ソッチにいくと迷子になるのでさておき(笑)、今回は軽く。

あのですね。2024032514:11(日本時間)。

苦沙弥先生、桜部隊隊長。

さんは、前年公開?『坊ちゃん』では、ああ、だから後悔か(以下同文・笑)、では。

山嵐先生役を演られておられましたが(昔の俺みたいに"『坊ちゃん』は東京から来たちょっと無鉄砲な新米先生と地方の学生の心温まる交流"みたいな話だと思われてる方おられますかね?よもやこんなギスギスした面白い話とは・笑)。

あのですね、そりゃ。2024032514:23(日本時間)。

大正天皇は"白痴ゴミ処刑ズ"と紙一重な感じになられておりますが、それは、よくあることなので、さておき、と、いうことは。

辻元清美さんではありませんよ(曾お祖母さんとかかもしれませんが)。

清川さんの髪結い、着こなし、雰囲気が何となく琉球ぽくないか?スタートで。2024032514:49(日本時間)。

で。

千葉さん、ノイズでしょうけど、頭にうっすら楕円形のラインは入ってません(笑)?2024032514:55(日本時間)。

で、ああ。2024032515:07(日本時間)。

で。2024031212:12(日本時間)。

再録でしょうか?モノラルではないですね(ストーンズさんは最初は壁に掛けた、だから状況がよくわかりませんが笑、2chのカセット、ステレオだ、で一発録音したとキースさんが・笑)。2024031212:16(日本時間)。

で。2024031212:47(日本時間)。

で。2024031212:42(日本時間)。

"東京娘 藤山一郎"たまにモダンな画像が挿入されますが(笑)。

"なつかしの歌声 藤山一郎 二葉あき子"で。2024013016:17(日本時間)。

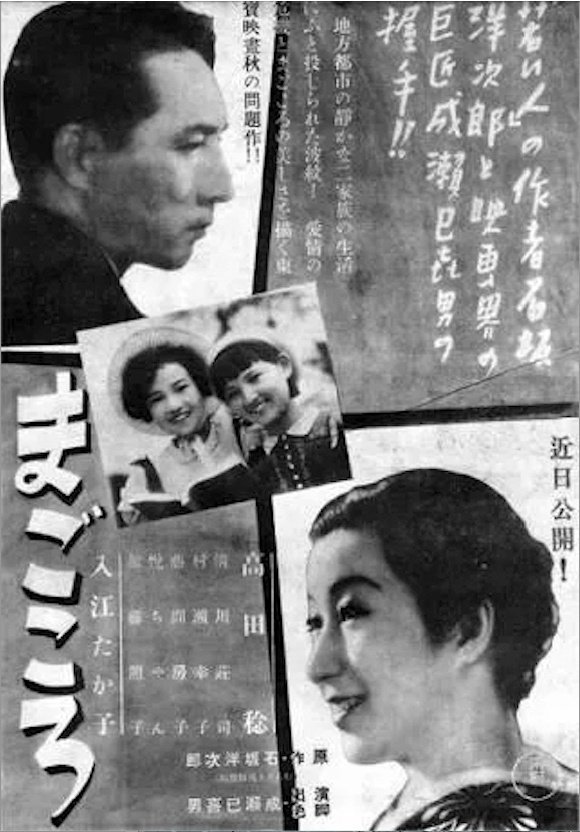

"まごころ (映連データベースによると1939年9月10日、佐藤利明 (娯楽映画研究家・オトナの歌謡曲プロデューサー)さんのnoteによると1939年8月10日公開)"

ですが。

ですが、昭和の東京オリンピックの時、"どこの国かは忘れた"けれど、代表選手団送迎バスのバスガイドを務めた1941年4月12日生まれの母が、劇中の加藤照子さんと全く同じポーズで写ってる中学生ぐらいの写真をみたことあります(一応・笑)。2024013016:25(日本時間)。

セーラ♡さゆ

- テーマ:

- ブログ

- テーマ:

- ブログ

ですが(笑)。2024031213:01(日本時間)。

蝶々(宮野照子)さんのたぶん中止になった落ち着き先が九州は佐賀市だったら俺の母方の祖母とちょうどいい時期だな、と、ふと思いました(笑)。2024031213:13(日本時間)。

宮野さんのお名前はこの文章を書く直前に確認しました(笑)。2024031213:26(日本時間)。

で、この後に『地獄門』が続きますが、さておき(笑)、あのですね。2024032515:13(日本時間)。

そういえば。

もしや映画の舞台はセットではなく、実際の夏目漱石邸を使っているのか?と、どなたかが疑問を呈しておられましたが。

あのですね。2024032515:25(日本時間)。

配役は書いてないけど宮野照子さんも出ておられるのだな、と、思い、ちなみに、俺は母方の父の顔は、よくよく考えれば何でか、一度だけ、古く小く白黒の(たぶん)花見中の写真でしか見たことないのですが、その時の印象では。

この方たちに印象は近いのですが(天台宗の坊主だったし・笑)。

wikiを見ると奥様も居られることですし(特に当時の日本男性には当然のことでしょうが・笑)。2024032515:40(日本時間)。

と、徳川家康さんの様な亡くなり方をされておられますが、というのは笑をつける所ではないのでつけませんが。2024040120:53(日本時間)。

あきらかに似ておられますが、この方は731部隊隊長で山嵐さんは桜部隊隊長(笑)。

で。2024041516:36(日本時間)。

"原節子さん 20歳の肖像「嫁ぐ日まで」1940年 (wikiによると昭和15年3月20日公開)"

731部隊の犠牲になったと言われるひとたちの人数と731部隊にかかわったと言われるひとたちの人数は同じなんですね、や、当然日本を含んだ東アジア全域を人工的に凍傷に罹らせたの?とかありつつ。

ちゅうか、"中華"を"と、いうか"とフレキシブルに読むことも多い昨今ですが、『続・悪魔の飽食』179ページ"中日親善的結果"というのは、"中華民国大日本帝国親善的結果"てことですかね、"支那大日本帝国親善的結果"ではなく。

と、いうか、単純に、当時"中国人"という言い方があったんだと、もっと戦後GHQ民主主義にハイカラな言葉だと思っていました(録音日時は疑問に思っていません)。

※清国はすでに無く、それを継ぐ全国政権の確立がまだ行われていなかったので(あまてら禹中国侵略さておき)、地域呼称としての支那を使っていたと思っていましたが。

"悪魔の飽食 ‐ 731部隊の真実"

20代前半の頃、文庫版『悪魔の飽食第三部』と単行本でもう一冊(資料集?)持っていたと思いますが、現在ないです。

あとですね、番組後半、アップした映像だと3の17:10秒頃、湯浅謙さんのインタビューの日本語字幕が(言い回しでそう仰られているのかもしれませんが)、"本当に申し訳(あり)ませんでした"と、少し妙になってますね。

"母の曲 (1937年公開)"

この映画はもともと前後編2時間30分ぐらいの映画だったそうですが。

"学会歌「母の曲」創価学会公式"池田大作さんに同名のご本がありますね。

で、あのですね。

このお写真の石井四郎さんには。

小さい時分のお友達、入江たか子さんに(そういう目でみれば・笑)似てらっしゃる気がしますが。

で、wikiでは除隊後は東京都新宿区で医院を開業となってますが(遠藤周作さんの九大捕虜解剖事件に材を取った『海と毒薬』のその後『悲しみの歌』の主人公勝呂さんーたしか内密に堕胎をする裏町の産婦人科医、社会派のジャーナリストに"旧悪"を暴かれ、それが直接の引き金ではなかった気もしますが自殺をするーがたしかそうだったのでは?)。

で、keikoさん to keikoさんとかありますが。

石井四郎さん原節子さん佐久間正英さんおれのつま生田絵梨花という流れだと。

で、あのですね。2024040120:57(日本時間)。

で。2024040121:07(日本時間)。

※つねさんの長女が原節子さんで次女はたしか俺の母との関連性が非常に疑わしいあの方(整理すると俺の母方の祖父母と大正天皇皇后の関連性が非常に疑わしい笑)。2024040121:10(日本時間)。

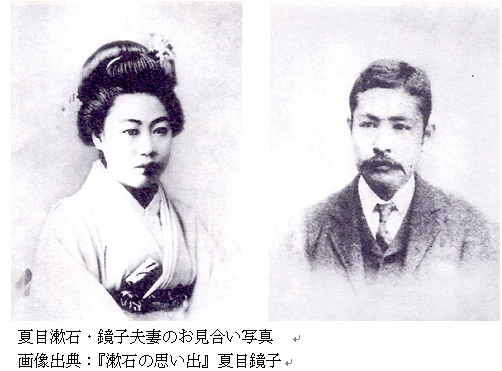

と、言うことは、そう言えば、樋口一葉さんて、最初"ウチの金之助の嫁にどうだろう"て漱石さんとの見合い話があったんだよなぁ、からの。

と、言うことは、そう言えば、樋口一葉さんて、最初"ウチの金之助の嫁にどうだろう"て、まだ無名時代、先生時代の漱石さんとの見合い話があったんだよなぁ、からの。2024041021:16(日本時間)。

"ありつつ"、さておき(笑)。2024040208:01(日本時間)。

"坊っちゃん Young master (1935) [カラー化 映画 フル Colorized, Full Movie] (wikiによると1935年3月14日公開)"

あ。2024041517:10(日本時間)。

この方。

か(笑)?2024041517:14(日本時間)。

で、あのですね。2024041517:52(日本時間)。

そう言えば、辻くんのバンドのボーカルだった弥生ちゃんとドラムの方が、箱根を越えたんだったかどうだったか(笑)、土地勘が、それこそ三島市だったか、で、働きながら音楽活動をしてる、と、2000年代後半に辻くんに聞いたような聞かなかったような(1曲フレンチポップな感じのいい曲を"これ連中の曲だけどいい曲だよ"と聴かせてもらったのは確かに聴きました・笑)、ですが。2023110215:52(日本時間)。

"【BS11】第5回『東海道・小田原で絶景&グルメ旅!』「中山秀征の楽しく1万歩!街道びより」見逃し配信 (10月31日放送分)"

春や昔十五万石の城下哉 子規

ありつつ。2024041518:01(日本時間)。

は、イケる気がするのですが、ちょっとお時間よろしいですか(笑)?

あのですね、ネットで'藤原釜足(さん)'で検索すると、トップは。2024041518:06(日本時間)。

で。2024041518:08(日本時間)。

で。2024040120:45(日本時間)。

そうそう、茂木ナンチャラ鳴らし経ったわ10.523㎝46秒ゴミ処刑。500億円て、500億日本円な。500億オオタニサ~ン円はウチはちびくろサンボじゃねえから通用しないぞ(※実際問題オマエ等の所でも通用してんのか?2024040206:59/日本時間)ゴミは処刑ズ。一応な。2024040119:05(日本時間)。

何か意味がある気はしますが(上海租界)。

凄くしますが(笑)、さておき。2024040119:16(日本時間)。

ありつつ(そう言えば『母の曲』での原節子さんのお母さんも英百合子さんか笑)、あのですね。2024040119:23(日本時間)。

作品の中では"お~い、ひろおか!"と仰られてるように聞こえ、その名前をwikiで探すと。

さんが、一番近い名前で、で、この方、番組クレジットでは文字がつぶれて?廣田に見えるのですが(笑)。

光一さんは『銀座カンカン娘』で映画監督役をされていた方か、で、あのですね、そもそもこの方かどうかも分からないのですが(笑)。2024040119:40(日本時間)。

※そう言えば、俺の母は姉本人弟妹ですが(一瞬"柿本人麻呂"に見えましたが笑)。2024040212:01(日本時間)。※長女はふきこさん(笑)。2024041518:10(日本時間)。

"上海陸戦隊 (wikiによると1939年5月20日公開)"

なるべくシンプルに(笑)、あのですね。2024040120:01(日本時間)。

あのですね、記憶頼りですけど、大岡忠相さんの廟が法隆寺の夢殿みたいだ、と、おもいますが。

何となく似てらっしゃるな、と思いましたが(笑)。

同じ年に出ておられますね(役は今わかりませんけど/この映画の感じとしては吉良方ですけど笑)。2024040120:09(日本時間)。

で、なるべくシンプルに(笑)、余談ですが。2024041518:18(日本時間)。

で。2024041519:09(日本時間)。

市来四郎さんは(たぶん)こうですが。

と、近代日本人の肖像さんのサイトにある鍋島直正さんの肖像は4枚ですが。2024041519:17(日本時間)。

は、wikiにリンク無し、ですが。2024041519:24(日本時間)。

2020.08.27

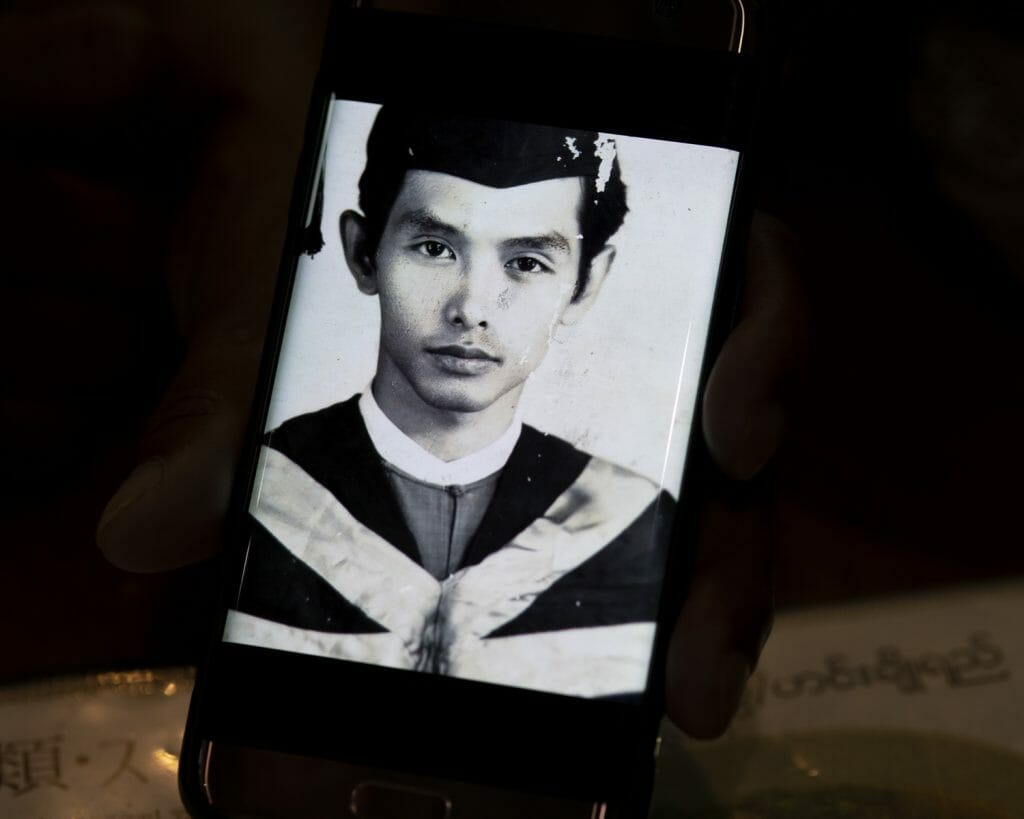

冷戦下の代理戦争から東京の生活戦争へ。シャン民族料理店「ノングインレイ」スティップさんの人生

東京メトロの広告や人気テレビシリーズ『孤独のグルメ』にも登場するシャン民族料理の有名店「ノングインレイ(NONG INLAY)」(東京・高田馬場)。

だが、現在72歳のオーナー、ハンウォンチャイ・スティップさんが日本で暮らすことになった理由までよく知る人は多くないかもしれない――。それは、冷戦下に大国間の代理戦争の現場ともなった「ラオス内戦」だった。

ベトナム戦争の影に隠れてあまり知られていないが、ラオスは「史上最も空爆された国」とも言われ、当時の米軍によって2億6000万発もの爆弾が投下されたという。ラオス内戦はベトナム戦争と同じ1975年に終結し、左派のパテート・ラオが勝利、アメリカが支援した王政側の敗北に終わった。

そんなラオス内戦にスティップさんはどう関わっていたか。実は、米軍やCIAの通訳として従事していたのだ。それは彼にとって「内戦の終結(敗北)」が自らの「命の危機」であったことを意味する。彼がラオスの故郷を脱出せざるを得ず、タイの難民キャンプでの暮らしを経て1983年に日本へとたどり着いた直接の原因がここにある。

スティップさんに聞きたいことはたくさんあった。もちろん日本に来る前のことを伺ってみたい。しかし、すでに彼は40年近く、つまり人生の半分以上を日本で暮らしてもいる。ノングインレイを開店するまではどんな風に過ごしていたのだろう。日本を選んだ決断を、今どんな風に思っているのだろうか。

国家や戦争に翻弄され、土地から土地へと移動を重ね、高田馬場の駅前の雑居ビルに、なんとか一つの居場所をつくった。彼が長い時間をかけ、72年の人生を振り返って話してくださったことを、この記事では伝えたいと思う。

ラオスとミャンマーを行き来して育つ:1948年~70年

――スティップさんが生まれた場所はどこですか。

バンナンクン。僕が小さかった頃は、まだ第二次世界大戦が終わったばかり。生まれた村では、道らしい道もなくて。

「ハンウォンチャイ・スティップ」が僕のラオス名。それとは別に「サイセン」というシャンの名前もある。子どものときの名前。今でもみなさん「サイセンさん」と呼ぶね。シャンの人も日本の方も。短いし、お寺の賽銭みたいでしょ(笑)。

ラオスには学校らしい学校もあまりなかった。実家は大きな農家でお金持ちだったから、親は僕に教育を受けさせたいと思って。6歳になったころにミャンマーのシャン州の親戚に預けられて、そこから小学校に行った。

そこは(自分と同じ)シャン民族がたくさん住んでいる地域でチャイントンという街。親戚があちこち、国境をまたがって住んでいて。

――まだ小さいうちから親元を離れて。

そうですね。夏休みにはラオスの家に戻ったりして。イギリスのキリスト教の学校でシャン語と英語を使ってた。(英語は)ミャンマーがイギリスの植民地だったから。「国語」のような教科でミャンマー語も勉強して。中国の雲南州からは国民党軍が入ってきていたし、第二次大戦中は日本軍もいた。複雑な場所です。

――小学校の頃にはシャン語、ラオス語、英語、ミャンマー語を使っていたんですね。今ではいくつの言葉が話せるのですか?

他にタイ語、日本語、全部で6つかな。でもシャンというのは、サイアム(シャム)、つまりタイのことで、シャン語とラオス語、タイ語は似てるんです。

――腕の入れ墨の言葉は?

これはシャン語。お守りというか、仏教の教えが書いてある。入れ墨は、男はみんなする。女の子も小さいものだけはしたり。

入れたのは小学校のとき。8歳くらいだったかな。手を足で踏んでもらって、太い針を使ってやった。痛くなって3日間も熱が出て途中でやめたから、腕のここだけで終わってる。今はもう滲んで文字が読めなくなっちゃった。

――日本軍の話もありましたが、小さい頃に日本の人に会うこともありましたか。

僕?ない。でも日本軍の方の話はおばあさんから聞いた。

日本軍が戦争に負けて逃げるじゃない。ミャンマーからタイへ逃げるときにゴールデン・トライアングル(タイ、ミャンマー、ラオスが接する山岳地帯)を通る。おばあさんはメコン川の近くでタバコの葉っぱの畑をやっていて。その畑にあった小屋に、逃げてきた日本人を隠してた。2年くらい。

――日本兵を2年間も。

そう、僕が生まれるちょっと前に。食べ物をあげて小屋に隠して。周りにわからないように名前も隠して、ラオス名をつけて。そのあとタイから日本に帰したと言ってた。おばあさんはすごく優しい人。

――スティップさんはその後もしばらくミャンマーに?

ヤンゴン大学に入学しました(ヤンゴンは当時のミャンマーの首都)。東南アジアでトップの大学で、タイとかインドとか色々な国から学生が集まってた。経済的にもミャンマーが発展していたしね。ラオスの人も結構来ていて暮らしやすかった。僕の専攻は地球物理学。一番難しくて、一番仕事がない(笑)。

その頃のミャンマーは軍事政権。ネ・ウィン将軍のクーデタが起こった。ミャンマーには(多数派の)ビルマ民族以外にたくさんの少数民族がいる。色々な民族が反政府運動をしていた。大学でも色々な民族の学生組織があって僕もシャン民族の学生組織に。

ビルマ民族の学生と少数民族の学生の仲はあまり良くなかった。少数民族同士は仲良くしていたね。(少数民族を迫害した)ネ・ウィン政権はシャン州でもたくさん刑務所に入れちゃった。

――今、このお店で働いている方々は。

シャン民族は僕と、あのキッチンの女性。ミャンマーのカレン民族の方もいるし、カチンの人も働いていた。お店の共通語はミャンマー語。

僕はお店を始めてからは、シャン語とかミャンマー語しか話さなくなって。日本語は昔のほうがうまかった。子どものときから勉強したわけじゃないから、使わないと忘れちゃうよね。

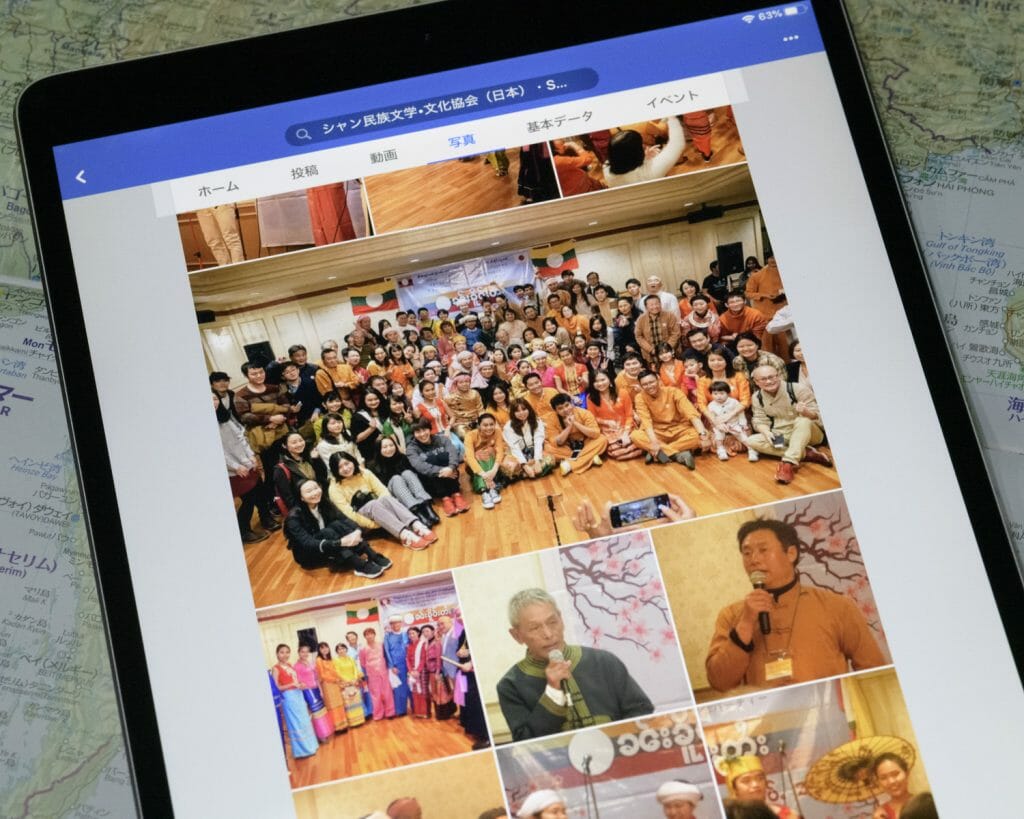

だから、1993年に「シャン民族文学・文化協会」も設立したんです。まだ7~8人しかいなかったシャン民族の方たちで。

ミャンマーから来たシャンの方って、シャン語の読み書きができない。ミャンマーで少数民族の言葉を学ぶことが禁止されているから。だから文化協会ではシャン語の読み書きを教えて。シャン民族に興味があって、シャン語を勉強したいという若い方々ともつながりができた。

毎年2月には文化協会のお祭りがあります。シャン料理を30品か40品並べて、日本の方に紹介する。400人から500人くらい集まって、日本人の方が半分、ミャンマーやラオスの方が半分。日本にいるシャン民族の中で、年齢は僕が一番上。ミャンマーの方全体の中でも、一番上くらいかな。長老です(笑)。

――ラオスの方の集まりもあるんですか。

ラオスのグループも大和市にある。ラオス人全体の集まりで、民族は関係ないグループ。年2回くらい集まっていて、そっちにもたまに行ってる。ラオス大使館でのお祭りにもたまに参加したり。

――シャンやラオスなど、ご自身では何人(なにじん)という感覚が一番強いですか。

何人だろうね(笑)。シャンが一番強い。国境関係ないですね。だって、シャンの方って中国にもいるし、タイにもいるし、ベトナムにもカンボジアにもいるし。

――日本での暮らしも30年以上ですね。

37年。人生の半分、過ぎました。日本での生活が一番長い。自分の人生の半分だから、自分のふるさとというか。

あと、向こうに今帰っても、何にもすることないしね。もし帰っても、自分の家とか土地とか昔はあったけど、その場所は僕たちが逃げたあとほかの人が住んでるからね。田んぼとかも、人のものに変わっちゃってるから。

ラオスも変わったけどね、今はもうどこでも車で行けるし。でも環境的には悪くなってるね。空気とか、木も伐採して、プラスチックのゴミがたくさん。日本ならゴミ収集車があるけど、みんなあっちこっち捨てちゃうから。昔は何を買ってもバナナの葉っぱとかで包んでいたんだけど。

――日本を選んだこと、どう思っていますか?

僕は良かったと思います。タイの難民キャンプで出会った上智の大学生たちだった方々が支えてきてくれたからね。先生方はもう亡くなってしまったけど。今でもつながりはあります。なんだかんだと助けてくれる。自分が怠け者じゃなければ仕事はいっぱいあるしね。

でもラオスには自分の家もあったし、田んぼもあったし、贅沢しなければそんなにお金はいらなかった。東南アジアの人って、のんびりしてると言われるけど、食べ物があるから。お米は1年に2回、3回とれるし。鳥とか豚とか自分の家で飼ってるし。雨が多いですけどね、幸せは幸せ。戦争がなければね。

日本に来たときに、難民ってかわいそうだな、戦争で、って言われたけど、でも日本にいても「生活戦争」はあるよね。働かないと生きていけない。そういう戦争のほうがつらい。

――そっちのほうがつらいですか。

つらいですよ。働かないと、自分の住むところもないし、お金もないし。お金がないと、家賃払えないし食べ物ないし。日本に来て、生活戦争だから。

――両方の「戦争」を知ってる人って、あまりいないから。

こっちの生活も、結構大変だよ。

取材後記

「つらいことを思い出したくなかったし、自分の歴史は残さないほうがいいと思っていた」――スティップさんはこれまで、自分の過去について積極的には話さずに来たという。

だが内戦が終わり、タイに逃れてから45年。難民として日本に来てからも37年が経った。長い時間を重ね、考えが変わってきたからと、少しずつ今までの人生について、話を聞かせてくださった。心から感謝したいと思う。

1945年に日本が戦争に敗れ、日本がそこから撤退した後も、冷戦下のアジアでは各地で脱植民地化を伴う熱戦が続いていた。朝鮮戦争には占領下の日本から米軍が派兵され、ベトナム戦争ではアメリカ施政下の沖縄が米軍の爆撃機の拠点となった。一見「平和」に見え、順調に復興・経済成長を遂げた当時の日本は、スティップさんを含む多くの人々が難民となり、故郷を失う原因となった様々な「戦争」と決して無関係ではなかった。

ラオス内戦や難民キャンプの生活を経験したスティップさんは、最後に日本での「生活戦争」の厳しさについても語った。新型コロナウイルスの影響はノングインレイにも及び、メニューを全品テイクアウト可能にするなどの対応もしたが、売上は一時通常の2割以下まで落ち込んだという。二つの「戦争」を容易に比較はできない。だが、この国では75年も前に終わったとされる「戦争」とは何なのか、改めて考えざるを得なかった。

今、世界ではラオス内戦やベトナム戦争の頃よりもさらに多くの人々が難民となっている。しかし、2019年に日本が認定した難民はたったの44人だ。その根底には今も、世界の各地で発生する「戦争」など、難民が生み出される原因と日本とは無関係なのだからと、そういう認識があるように思えてならない。

最初にインタビューをお願いしたとき、スティップさんから「僕はラオスだけど大丈夫?」と聞き返された。きっとこれまで何度もミャンマーの出身だと勘違いされてきたのかもしれない。

だがまさに、「ミャンマー街」として有名な高田馬場の街で、ラオス出身の彼がミャンマー出身の人々と共にシャン民族料理店を営んでいるという現実こそが、多くの人が知らない東南アジアの複雑な歴史や地理、数々の民族と国家の境界とが交錯する状況を反映しているのだと思う。

そして、スティップさんが様々な経験を乗り越え、ラオスの人々、ミャンマーの人々、中でもシャン民族をはじめ少数民族の人々を支える場所を日本で築いてきたことも、今では必然的なことのように思える。ラオスの故郷にかつてあった自らの家や田畑は既になく、今や「自分の人生の半分」、そして「自分のふるさと」が高田馬場のノングインレイになった。

仕事が休みの日、スティップさんはミャンマーのお店を訪ねて回ったり、友達に会いに行ったりしているそうだ。言葉の端々から、人とのつながりを大切にしてきたことが伝わってくる。彼がたくさんの人を支えてきたように、彼と知り合ったたくさんの人が、彼のことを支えてきたのだと思う。

「難民キャンプで知り合った上智の友達を驚かせるために、大阪や北陸の家まで突然訪ねて行ったこともあるんだよ」――スティップさんは笑って、そう教えてくれた。

CREDIT

伏見和子|取材・執筆

田川基成|取材・写真

望月優大|取材・編集

ウェブマガジン「ニッポン複雑紀行」の活動は毎回の記事を読んでくださる皆さま、そして難民支援協会への寄付によって支えられています。記事を広めてくださることも大きな励みになります。これからも関心をお寄せください。

で。2024041519:36(日本時間)。

生きてんだか、死んでんだか、人形だか、何だか、よく見りゃ。

何かいますが(笑)。

で。2024041519:38(日本時間)。

で。2024042913:33(日本時間)☺️

あのですね。

ここで一旦配役を整理すると(笑)。2024041518:15(日本時間)。

あ。2024041517:10(日本時間)。

この方。

か(笑)?2024041517:14(日本時間)。

で、あのですね。2024041517:52(日本時間)。

おそらく。2024042914:00(日本時間)。

西条昇教授の芸能史研究によると、花島喜世子さんのお顔はこう。

で。

で。2024042914:36(日本時間)。

あのですね。2024042914:57(日本時間)。

ネットで"如月寛多(さん)"で画像検索すると。

で、昔の島原近辺の風景とか(だけではないですが・笑)ネットでどうしたこうした見ても2024042915:47(日本時間)現在の俺にはよく分からないので。

一応(笑)。

で、そうそう、当然、ガンジーさんの活動をパロった、という考えもできる時期ですが。2024043007:35(日本時間)。

映像の20世紀の、どこかで(笑)、大戦末期の大日本帝国に対してのガンジーさんの"日本人は剣の力に重きを置く民族だと聞いています。あなた達はその力で帝国主義の圧政に苦しむ私たちを解放すると言った。しかし現実にはあなた達はその力で私たちを破滅に導こうとしている。あなた達は解放者になるのかそれとも新たな力による支配者になるのか"、な、感じの(笑)、発言が日本語で紹介されてましたね。

で。2024043007:40(日本時間)。

そうそう。2024043008:09(日本時間)。

(11月28日付朝刊に掲載した「ことばの広場」を再録しました)

大学医学部の入試をめぐり、女子の受験生が一律減点されていた問題が発覚しました。公正であるべき入試をないがしろにする行為について、天声人語は「見えないゲタを男子全員にはかせていた」と書きました。

「げたを履かせる」は「本来の数量にある数量を加えて、全体の数量を実際より多く見せる」(大辞林)との意味です。

歯付きで木製のげたは、江戸時代には市井の人々の履物にもなり、「げた」を使った慣用句が使われるようになりました。今は日常あまり履かれなくなりましたが、玄関に置かれている靴入れは「げた箱」と呼ばれ、「げたを預ける」「勝負はげたを履くまで分からない」という表現も普通に使われます。

比喩に詳しい近畿大学の大田垣仁(さとし)・専任講師(日本語学)によると、慣用句には、短い言葉によって分かりにくい状況をすぐに理解させる効果があることに加え、単なる説明以上のインパクトを与える修辞的な効果もあるといいます。

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)